Portugal no Estado Novo: O Medo, o Silêncio e a Obediência

Pobreza, Fome e Emigração: A Gente que Partia em Busca de Futuro

A Igreja, a Escola e a Polícia: Três Colunas de Controlo Social

Colonialismo, Guerra e Juventude Perdida

A Rebelião Silenciosa: Vozes que Anunciavam o Fim

25 de Abril de 1974: O Dia em que a Esperança Floriu

O PREC e o Caos Criativo: Sonhar em Liberdade

Da Constituição à Democracia: A Travessia do Pós-25 de Abril

Democracia e Desigualdade: As Promessas Adiadas

Europa, Globalização e as Novas Dependências

Corrupção, Indiferença e o Cansaço da Democracia

Um Novo Horizonte: Cidadania, Consciência e Renovação

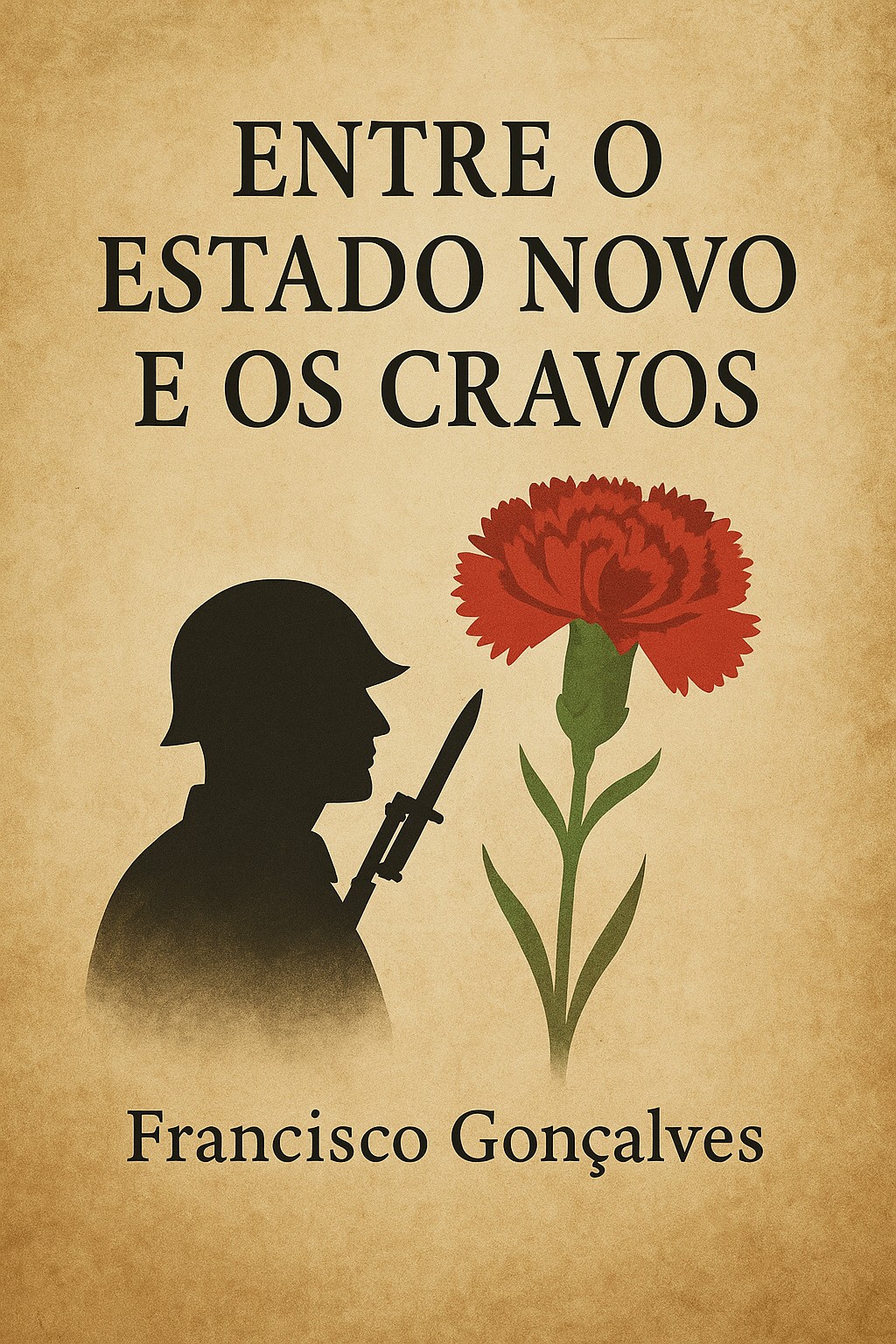

✍️ Pequeno Prefácio

Este livro nasceu da urgência de compreender e contar o Portugal vivido entre dois mundos: o da submissão e o da promessa. Entre o silêncio do Estado Novo e a esperança dos cravos, há décadas de lutas invisíveis, palavras sussurradas e sonhos em suspenso. Esta obra não é apenas um testemunho: é um convite à reflexão e à regeneração democrática. Porque Abril ainda não terminou. E porque Portugal merece mais do que a repetição de uma história inacabada.

Sobreda, Abril de 2025

Portugal, na primeira metade do século XX, era um país suspenso no tempo. Sob o jugo do Estado Novo, fundado por Salazar em 1933, a nação viveu décadas num compasso de silêncio imposto pela repressão, pela censura e pela doutrina da obediência. Numa Europa que se reerguia das cinzas da guerra e da barbárie, Portugal escolheu o caminho da quietude autoritária.

O medo era a argamassa da sociedade. Cada palavra sussurrada em voz mais alta podia ser ecoada pela PIDE, a polícia política que mantinha o país num estado de vigilância permanente. Nos cafés, evitavam-se opiniões. Nas escolas, recitava-se o hino do regime. Nas ruas, a pobreza era visível, mas silenciosa.

Salazar apresentava-se como o "governante austero", figura paternalista que encarnava a moral católica e o rigor financeiro. Os ministros passavam; ele ficava, como um sacerdote secular da estabilidade. Sob o seu comando, o país teve estradas, algum equilíbrio orçamental e escolas primárias. Mas ficou preso a uma realidade atávica, longe da modernidade, distante do pensamento livre.

A educação era moldada para formar serviçais e não cidadãos. Os livros escolares exaltavam o império colonial, o valor do trabalho humilde e o papel da mulher como mãe e dona de casa. As crianças aprendiam cedo que Portugal era grande porque era antigo, e obedecer era virtude.

O país vivia um paradoxo: orgulhoso do seu passado e prisioneiro dele. As elites conservavam-se nos seus salões, enquanto o povo remendava roupas e esperanças. Os bairros pobres cresciam ao ritmo das necessidades, sem saneamento, sem luz, sem voz.

A religião e a propaganda faziam o resto. Os padres eram aliados do regime. Os noticiários de cinema mostravam um Portugal alegre, ordeiro, camponês. Mas a realidade era outra: fome, emigração, analfabetismo. Milhões fugiam do país para escapar ao destino imposto pela docilidade imposta.

Este era o Portugal antes do 25 de Abril. Um país que não vivia: sobrevivia. Que não pensava: repetia. Que não se erguia: obedecia. Mas como toda a pressão que se acumula, também aqui o silêncio um dia se transformaria em grito.

Nas aldeias onde o asfalto ainda não tinha chegado e as janelas eram de madeira carcomida, o pão era contado, a sopa era rala e a carne um luxo reservado aos domingos. A pobreza era o chão sobre o qual cresciam as famílias — grandes em número, pequenas em posses.

Na década de 1950 e 60, o país era uma terra de sobrevivência. O trabalho do campo era duro, mal pago, e quase sempre insuficiente. Os salários de miséria coexistiam com impostos iníquos e uma política que olhava os pobres com paternalismo, mas sem verdadeira intenção de os libertar da sua condição.

As crianças começavam a trabalhar cedo, ajudando nas tarefas agrícolas ou nos ofícios manuais. A escola era breve, quando existia. Muitos ficavam pelo ciclo preparatório, outros nem isso. O analfabetismo era uma chaga aberta, que o regime tolerava em nome da estabilidade e da submissão.

A fome era uma visitante habitual.

Não uma fome dramática de guerra, mas uma fome rotineira, entranhada no quotidiano. Barrigas vazias à espera da ceia que talvez não chegasse. Pais que saíam de casa antes do sol nascer e regressavam de mãos tão vazias quanto os bolsos.

E foi assim que milhares, depois milhões, decidiram partir. Para França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça. A emigração tornou-se um fenómeno social, económico e psicológico. Partia-se clandestinamente, por vales e trilhos, guiados por passadores que cobravam em sonhos. Muitos morriam no caminho. Outros nunca mais voltavam.

Os que ficavam viam as aldeias esvaziar-se. Restavam os velhos, as crianças e as mulheres, que carregavam o fardo da ausência com a dignidade possível. As cartas que vinham de longe eram lidas em voz alta, entre lágrimas e saudade. Os francos enviados ajudavam a construir casas, a comprar tratores, a alimentar esperanças.

A emigração não era apenas fuga: era denúncia silenciosa.

Era o testemunho da falência de um sistema que não dava alternativas. O país exportava braços e importava silêncio. Os que regressavam, anos depois, traziam sotaques misturados, experiências novas, e um olhar diferente. Mas o país que tinham deixado mudava pouco.

E assim, entre malas de cartão e sonhos adiados, Portugal perdia o melhor de si — os que ousavam querer mais. A pobreza não era apenas económica: era também cultural, moral, política. Um manto de resignação que cobria um povo inteiro.

Mas até a resignação tem prazo. E o som das botas nos quartéis começava a mudar de tom.

Num país onde a liberdade era considerada ameaça e o pensamento uma ousadia, o Estado Novo edificou o seu edifício sobre três pilares fundamentais: a Igreja, a Escola e a Polícia. Cada um, à sua maneira, contribuía para manter a ordem social, o silêncio colectivo e a submissão institucionalizada.

A Igreja Católica era o braço espiritual do regime. Aliada ideológica de Salazar, pregava a obediência como virtude e a resignação como destino. Nos altares e púlpitos ecoava a santidade da pobreza e a nobreza do sofrimento. O pecado era uma sombra constante, e o pecado político era o mais grave de todos. Os padres, com raras excepções, eram defensores da ordem vigente. Confundia-se fé com fidelidade ao regime. A religião tornava-se um instrumento de controlo, mais do que de libertação.

Na escola, aprendia-se a ser pequeno. O ensino estava centrado na memorização, na reverência aos heróis do império, e na glorificação da pátria imortal. A disciplina era rígida.

Os livros escolares falavam pouco do presente e muito do passado. Salazar aparecia como figura tutelar, e Portugal era apresentado como exemplo de grandeza espiritual face à decadência moral dos outros povos.

A curiosidade era desincentivada. O erro, punido. A criatividade, suspeita.

A Polícia, com a PIDE à cabeça, completava o triângulo do medo. Era ela o garante da paz social. Espalhada por todo o território, infiltrada em todos os sectores, a polícia política alimentava-se da denúncia, da vigilância, da intimidação. Bastava um boato para destruir uma vida. Os interrogatórios eram brutais. As prisões políticas, reais. A tortura, uma prática banalizada nos bastidores do regime.

Este tripé — fé, disciplina e medo — mantinha o edifício de um Portugal parado, resignado, contido. A população não era incentivada a pensar, mas a seguir. A escola não libertava, a religião não questionava, e a polícia não protegia — controlava.

Foi este o cenário em que cresceu a geração que, um dia, viria a desafiar o sistema. Uma geração que começava a ver que havia outro mundo lá fora. E que, cedo ou tarde, os alicerces daquele tripé haveriam de ceder.

Portugal entrava nos anos 60 agarrado a um império em combustão. Enquanto as nações africanas conquistavam independência após independência, Lisboa insistia num delírio anacrónico: manter um império multicontinental, pobre e insustentável. O preço foi alto. E quem o pagou foi, sobretudo, a juventude portuguesa.

Durante treze longos anos, Portugal viveu mergulhado numa guerra em três frentes: Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Era a Guerra Colonial, a última guerra do império e uma das mais longas da história contemporânea europeia. Oficialmente era uma guerra para manter a unidade nacional. Na realidade, era uma guerra para prolongar um mito.

Milhares de jovens eram arrancados às aldeias, aos bairros, aos seus estudos e aos seus sonhos para combaterem num solo que não conheciam, contra povos com quem não tinham qualquer conflito pessoal.

Partiam com fardas demasiado grandes e certezas demasiado pequenas. Muitos regressavam mutilados — no corpo, na mente, na alma. Outros ficavam nas matas, esquecidos nas lápides de guerra ou nos murmúrios de mães silenciosas.

Nas colónias, a guerra deixava marcas profundas: populações aterrorizadas, aldeias destruídas, violência por todos os lados. O racismo institucional era o pano de fundo. Os oficiais repetiam que era uma missão civilizadora. Mas o povo africano queria apenas o que qualquer povo deseja: ser dono do seu destino.

Enquanto isso, em Portugal, a censura impedia o país de saber a verdade. Falava-se em operações de pacificação, mas era guerra pura. Os que criticavam eram silenciados, presos ou obrigados a exilar-se. A Igreja abençoava, os jornais omitiam, e o regime perpetuava-se à custa do sangue dos filhos do povo.

A juventude portuguesa pagava com anos de vida uma política colonialista sem futuro. A guerra não formava heróis, formava fantasmas. Homens que voltavam mudos, perdidos, sem lugar num país que fingia normalidade.

Muitos foram depois esquecidos pelas instituições que os usaram. A dor não tinha nome nem estatuto.

Este capítulo da história não é apenas sobre estratégia militar ou geopolítica. É sobre vidas adiadas, esperanças destruídas, juventudes sacrificadas ao altar de um império já morto.

E sobre a urgência de recordar para não repetir.

A guerra foi o canto fúnebre de um regime. E no seu estertor, nas casernas, no cansaço dos soldados e na revolta dos capitães, começava a desenhar-se o dia em que o povo diria: basta.

Apesar da vigilância, da censura e do medo, pequenas vozes começaram a erguer-se contra o monólito do regime. Eram vozes muitas vezes sussurradas, por vezes exiladas, outras tantas caladas pela força. Mas eram vozes. E eram sementes.

Nos meios académicos, os estudantes começaram a questionar o futuro que lhes era imposto. Nas universidades de Lisboa, Coimbra e Porto, surgiam reuniões clandestinas, textos subversivos, protestos estudantis. O espírito crítico crescia, alimentado por livros proibidos que circulavam de mão em mão, pela rádio estrangeira ou pelos que regressavam do estrangeiro com horizontes mais largos.

Na cultura, escritores como José Gomes Ferreira, Sophia de Mello Breyner, Natália Correia ou Manuel Alegre faziam da poesia uma arma. Palavras camufladas, metáforas carregadas de denúncia. Os artistas, os cantores, os intelectuais criavam sob o peso da tesoura da censura, mas não se calavam. A música de intervenção nasceu como um sussurro de liberdade.

No seio da Igreja, alguns padres e bispos começaram também a distanciar-se do regime. Influenciados pelo Concílio Vaticano II e pela teologia da libertação, questionavam o papel de uma Igreja aliada do poder. Vozes como a de D. António Ferreira Gomes, bispo do Porto, ousaram dizer ao regime aquilo que muitos pensavam.

Entre os militares, crescia o desconforto. O Movimento dos Capitães não nasceu de ideologias: nasceu do cansaço, da injustiça das promoções, da brutalidade da guerra, do absurdo de ver morrer amigos por uma causa que já ninguém compreendia. Eles, que viam a realidade nas matas africanas, sabiam que o regime estava a prazo.

Também no estrangeiro, os exilados políticos organizavam-se. Publicavam manifestos, organizavam conferências, denunciavam a ditadura nos fóruns internacionais. Muitos tentavam manter viva a chama do que viria a ser Abril.

A rebelião era silenciosa, mas crescente. Já não se calavam todas as consciências. E no coração do medo, começava a germinar a coragem. Quando o tempo amadureceu, essas pequenas vozes fizeram eco.

E foi com cravos e canções que, finalmente, o grito silenciado durante décadas encontrou voz. Mas isso já é história para o próximo capítulo.

Na madrugada de 25 de Abril de 1974, um país adormecido foi acordado por sons estranhos — tanques nas ruas, vozes firmes no rádio, e uma música proibida que se tornava símbolo: "E depois do adeus", de Paulo de Carvalho, seguida da senha definitiva: "Grândola, Vila Morena". Era o sinal. Era o princípio do fim de quase meio século de ditadura.

Não foi uma revolução feita de sangue. Foi feita de silêncio quebrado, de ordens recusadas, de soldados que se recusaram a disparar contra o povo. Foi feita de cravos vermelhos espetados nos canos das espingardas. De abraços entre militares e civis. De lágrimas que lavavam décadas de medo.

O Movimento das Forças Armadas, liderado por capitães que tinham vivido a brutalidade da guerra colonial, tomou os pontos estratégicos do poder com precisão e firmeza. Prenderam ministros, isolaram Marcelo Caetano no Quartel do Carmo, e exigiram a rendição. O povo, instintivamente, saiu às ruas. Não em revolta, mas em festa.

Lisboa encheu-se de vozes, de gritos de liberdade, de gestos contidos por demasiado tempo. Nas varandas, nas praças, nos cafés, os portugueses sentiram que algo irreversível tinha acontecido. O medo começava a recuar. A esperança, a florescer.

As rádios davam voz aos militares, às primeiras palavras sem censura. O povo trazia pão, vinho e flores para os soldados. As crianças ouviam os pais falar em liberdade pela primeira vez. A noite longa tinha finalmente acabado.

Mas a Revolução de Abril não foi só um golpe militar. Foi uma catarse nacional. Uma explosão de sentimento, de vontade de mudar, de reconstruir o país. Um país que durante décadas sobrevivera à custa da obediência cega e que, naquele dia, escolhia ver, escolher, respirar.

Foi o dia em que Portugal se redescobriu povo. Foi o dia em que os cravos falaram mais alto do que as balas. Foi o dia em que nasceu a democracia. E, apesar dos caminhos tortuosos que se seguiriam, foi o dia em que, pela primeira vez em muito tempo, o país acreditou que podia ser livre.

Nos meses que se seguiram ao 25 de Abril, Portugal mergulhou num dos períodos mais intensos, caóticos e fascinantes da sua história contemporânea: o PREC — Processo Revolucionário em Curso. Era como se todas as palavras reprimidas durante décadas tivessem sido libertadas de uma só vez. O país tornou-se um laboratório político, um palco aberto, uma praça em ebulição.

De norte a sul, surgiam comissões de moradores, assembleias populares, ocupações de terras e casas devolutas, nacionalizações em massa e greves espontâneas. A palavra “liberdade” estava em todo o lado — grafitada nos muros, cantada nas praças, discutida nas fábricas. Mas a liberdade, recém-nascida, não vinha com manual de instruções.

As ruas enchiam-se de cartazes, murais coloridos, slogans revolucionários. A ideologia era respirada como oxigénio novo. Havia jornais de todos os matizes, partidos a multiplicar-se, reuniões em toda a parte. Cada dia trazia novas decisões, novos riscos, novas esperanças.

O MFA (Movimento das Forças Armadas) era o garante do processo, mas também ele dividido entre várias correntes políticas — da social-democracia ao marxismo-leninismo.

O país dividia-se entre o medo do regresso à repressão e o receio de um mergulho no radicalismo. Enquanto uns aclamavam o poder popular, outros temiam o descontrolo total. Houve confrontos ideológicos intensos, prisões políticas às avessas, saneamentos apressados. Mas também houve esperança. Muita esperança. Pela primeira vez, o povo sentia que podia decidir o seu destino.

O campo assistia à Reforma Agrária, com cooperativas criadas sob o lema “a terra a quem a trabalha”. Nos bairros urbanos, comissões de moradores lutavam por água, esgotos, creches, escolas. A cultura florescia: teatros de rua, cantautores, debates, poesia dita ao megafone.

Mas o PREC não foi só um sonho. Foi também um pesadelo para alguns. O caos instalava-se. A economia tremia. O capital fugia. As elites temiam uma deriva revolucionária. E os militares moderados começavam a reagir. O país estava suspenso entre dois abismos: o passado autoritário e o risco de uma nova ditadura de sinal oposto.

Ainda assim, o PREC foi um momento irrepetível. Uma faísca coletiva de criação social e política. Um país inteiro a reaprender o que era viver, escolher, construir.

O PREC não duraria para sempre. Mas o seu eco, o seu caos criativo, deixou marcas profundas — na memória coletiva, na arte, na linguagem, nos direitos conquistados. Foi, talvez, o momento mais intensamente livre da história de Portugal.

Com o fervor do PREC a dar lugar à necessidade de estabilidade, Portugal iniciava um novo percurso: o da construção da democracia. Era a travessia do delírio utópico para a realidade institucional. E esse caminho começou a ser traçado com a elaboração da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de Abril de 1976.

A Constituição era um documento denso, impregnado do espírito revolucionário mas também das negociações entre as várias forças políticas que então disputavam o futuro do país. Reconhecia amplos direitos sociais, proclamava a irreversibilidade das nacionalizações e consagrava o objectivo de transição para o socialismo. Mas, acima de tudo, inaugurava o princípio da soberania popular e a consagração dos direitos, liberdades e garantias fundamentais.

A democracia começava, assim, a ganhar forma jurídica, embora ainda fosse frágil, tensa, cheia de cicatrizes recentes.

As primeiras eleições livres para a Assembleia da República foram realizadas em 1975, seguidas das eleições presidenciais e autárquicas. O país, habituado ao voto único e tutelado, reaprendia a votar, a discutir, a decidir.

O caminho foi tudo menos linear. Os primeiros anos foram marcados por instabilidade política, sucessivos governos provisórios e disputas entre civis e militares. A tentativa de golpe em 25 de Novembro de 1975 revelou as fissuras profundas entre a ala mais radical do MFA e os sectores democráticos. A vitória da linha moderada marcou o fim do PREC e o início de uma democracia pluralista, embora condicionada.

As nacionalizações feitas durante o PREC foram sendo progressivamente revistas ou limitadas. A economia portuguesa, enfraquecida, procurava retomar o crescimento num contexto internacional difícil. A pobreza persistia, e os desequilíbrios regionais continuavam gritantes. A emigração mantinha-se como válvula de escape.

A sociedade, porém, começava a respirar.

A imprensa tornava-se livre, a cultura florescia, as escolas abriam-se à crítica e à ciência. A televisão já não era um púlpito do regime. Os sindicatos, os partidos, as associações cívicas cresciam e diversificavam-se.

A democracia portuguesa foi, desde o início, uma construção em andamento, feita de avanços e recuos, de lutas e cedências. Mas era, sobretudo, uma conquista do povo. Um povo que, depois de décadas de silêncio, decidira não mais calar-se.

A travessia do pós-25 de Abril não terminou em 1976. Na verdade, estava apenas a começar. E os próximos capítulos mostrariam o quão difícil é passar da liberdade conquistada à liberdade vivida, sustentada e partilhada por todos.

Com a consolidação da democracia e a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia em 1986, o país parecia finalmente entrar na modernidade. Os fundos estruturais começaram a chegar, o betão substituiu a terra batida, as autoestradas desenharam-se sobre o mapa, e os telejornais passaram a abrir com imagens de crescimento e integração europeia.

Mas por detrás dos números e das cerimónias oficiais, uma realidade persistia: a desigualdade. As promessas de Abril — habitação digna, educação para todos, saúde pública eficaz, justiça acessível — foram sendo cumpridas de forma desigual. As periferias cresciam desordenadamente. Os bairros sociais tornavam-se guetos. O interior desertificava-se enquanto o litoral se adensava.

A democracia permitia votar, sim, mas não garantia igualdade de oportunidades. As escolas melhoravam, mas continuavam a reproduzir o destino das classes sociais.

O acesso ao ensino superior alargava-se, mas não eliminava a elitização dos percursos. A saúde pública aliviava, mas não resolvia. E a justiça parecia, muitas vezes, servir os que podiam pagar por ela.

A política profissionalizava-se. Surgiam partidos modernos, mas também carreiristas. As juventudes partidárias transformavam-se em escolas de poder, e os interesses particulares infiltravam-se nas decisões públicas. A corrupção tornava-se uma sombra constante. Alguns enriqueceram com as privatizações, outros ficaram a ver navios.

A pobreza mudava de forma, mas não desaparecia. Tornava-se mais silenciosa, mais envergonhada, mais estatisticamente disfarçada. Trabalhadores pobres, reformados abandonados, jovens qualificados a emigrar, crianças sem futuro claro. A desigualdade instalava-se não só como fenómeno económico, mas como falha moral da democracia.

A cultura era muitas vezes instrumentalizada. Os media concentravam-se.

A opinião pública era moldada por interesses privados. E o cidadão comum, cada vez mais informado, começava também a sentir-se cada vez mais impotente.

Portugal era já livre. Mas estava longe de ser justo. A democracia sobrevivia, sim. Mas as promessas de Abril estavam cada vez mais guardadas numa gaveta onde também se guardam os sonhos que incomodam.

Era preciso voltar a perguntar: liberdade para quê? Democracia para quem? E quem decide o futuro — os eleitos ou os eleitores?

Neste cenário, a esperança não morria. Mas esperava, ainda, pelo dia em que as promessas feitas ao povo deixassem de ser apenas memória e passassem a ser realidade.

Na década de 1980, Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia com um misto de euforia e esperança. Via-se, finalmente, como parte do “clube dos ricos”, pronto para abandonar o atraso e aproximar-se do modelo social europeu. Os fundos comunitários chegaram como chuva em terra seca: infraestruturas, escolas, saneamento, estradas, centros de saúde, formação profissional. Parecia a redenção de décadas de estagnação.

Mas a adesão à Europa trouxe também novas regras, novas imposições e, sobretudo, uma nova lógica: a do mercado globalizado. Portugal passou a alinhar pela lógica da competitividade, da produtividade, da especialização. Isso significou, na prática, desindustrialização, encerramento de empresas consideradas “ineficientes”, submissão aos critérios de Bruxelas e dependência da importação.

O país trocou produção por consumo, substituiu a agricultura tradicional por subsídios, e entregou parte da sua soberania económica às políticas comuns.

As decisões sobre orçamentos, taxas, investimentos e reformas passaram a obedecer aos ditames da União Europeia, dos tratados e dos mercados financeiros.

A globalização, por sua vez, abriu fronteiras, mas também abriu feridas. As multinacionais instalaram-se onde os salários eram mais baixos, mas fugiam à primeira crise. O emprego tornava-se precário, as fábricas mudavam de continente, e os trabalhadores portugueses viam os seus direitos substituídos por “flexibilidade”.

A banca floresceu. O crédito fácil invadiu os lares. Comprava-se casa, carro, férias, eletrodomésticos — a crédito. A dívida crescia como um castelo feito de areia. Até que, em 2008, o mundo cambaleou. E Portugal, como tantos outros, ficou à beira do colapso.

Em 2011, chegou a troika: Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI. Um governo submetido às exigências externas assinou memorandos que impuseram cortes nos salários, reformas, despedimentos, encerramentos de serviços públicos. A austeridade passou a ser política oficial. A palavra “resgate” ecoava como humilhação.

A dependência ganhava um novo rosto: já não era a ditadura, nem a guerra colonial, mas a dívida, os mercados, os tratados assinados sem debate popular. A soberania tornava-se uma ficção. O orçamento do país era aprovado com carimbos alheios.

Portugal, no século XXI, parecia ter trocado os grilhões antigos por algemas douradas. A liberdade política já não bastava. Era preciso repensar o que significava ser livre num mundo global, onde os governos obedecem mais aos bancos do que aos eleitores.

A Europa continuava a ser casa, mas também fronteira. E o futuro de Portugal parecia cada vez mais ligado ao preço da dívida, ao humor dos mercados, e ao poder de instituições que não respondem ao voto popular.

Era o tempo das novas dependências — sofisticadas, invisíveis, mas tão condicionantes como as do passado.

Com o passar dos anos, a democracia portuguesa, conquistada com cravos e esperança, começou a revelar os seus limites. Não por ausência de liberdades formais, mas pela erosão da confiança, pelo desgaste moral, pelo cansaço colectivo. A promessa de um governo do povo, para o povo, pelo povo, parecia cada vez mais uma miragem em discursos eleitorais vazios.

Os escândalos de corrupção tornaram-se rotina. Presidentes de câmaras, ministros, deputados, gestores públicos e privados. Negócios obscuros, contratos sem transparência, adjudicações por ajuste directo, favores cruzados, cargos trocados como fichas de um jogo que o cidadão comum já não entendia. A justiça arrastava-se. Os processos morriam nas gavetas ou na morosidade dos tribunais. A sensação era de impunidade sistémica.

A política profissionalizou-se até à alienação. Muitos entravam nos partidos não para servir, mas para ascender. As juventudes partidárias tornaram-se trampolins de carreiras. O Parlamento parecia muitas vezes um palco, e não uma casa de representação.

A ligação entre eleitos e eleitores esvaziou-se. A abstenção subia. A descrença generalizava-se.

A comunicação social, outrora vigilante, tornava-se refém de interesses económicos. Grandes grupos controlavam jornais e televisões, e o espaço para o jornalismo independente estreitava-se. A crítica era substituída por entretenimento político. A informação por ruído.

O povo, esse, oscilava entre a revolta e a apatia. As manifestações perdiam força. As redes sociais substituíam o debate político profundo por indignação fugaz. Os jovens desconectavam-se. Muitos emigravam, não apenas por necessidade económica, mas por desencanto com um país que lhes negava oportunidades reais.

A democracia sobreviveu. Mas cansada, desfigurada, sem alma. Tornou-se um ritual previsível: campanhas, promessas, votos, desilusões. Os mesmos nomes, os mesmos jogos, a mesma dança de cadeiras. Os cidadãos viam, sabiam, mas já não acreditavam que valesse a pena agir.

E, nesse vazio, cresciam os populismos. Discursos fáceis, bodes expiatórios, soluções mágicas. A raiva substituía o pensamento. A indignação substituía o compromisso. O cinismo instalava-se como norma.

Abril dera-nos liberdade. Mas não garantira lucidez, nem participação. Era preciso, agora, um novo sopro. Uma regeneração ética.

Uma cidadania ativa. Um combate firme contra a corrupção, contra a mentira institucionalizada, contra a banalização da injustiça.

Porque a democracia, tal como a liberdade, não morre de uma só vez. Morre lentamente — de silêncio, de indiferença, de cansaço. E renasce apenas quando alguém decide, de novo, acreditar.

Apesar do desgaste, da apatia e das promessas adiadas, a história de Portugal continua a ser feita de pessoas que não se resignam. Em cada bairro, em cada escola, em cada iniciativa cívica, há sinais de uma nova consciência a emergir. Um novo horizonte, não como ilusão, mas como construção.

É nas margens que muitas vezes renasce o centro. Professores que ensinam a pensar, e não a obedecer. Associações que lutam por justiça social e ambiental. Cidadãos que se organizam para defender os seus bairros, as suas escolas, os seus hospitais. Jovens que rejeitam o cinismo e ousam voltar a acreditar que a política pode ser serviço.

A renovação democrática não virá dos partidos tradicionais, mas da base. Da cidadania ativa. Da exigência informada. Da participação crítica. Da reinvenção das formas de decidir e de agir coletivamente. De uma nova ética pública, onde o poder se submete ao bem comum e não ao contrário.

Portugal tem tudo para ser um laboratório de futuro. Com a sua história de resistência, com a sua diversidade cultural, com a sua capacidade de reinvenção.

Mas para isso é preciso romper o ciclo da mediocridade, da submissão e da indiferença.

A educação é o ponto de partida. Uma escola que liberte em vez de domesticar. Uma universidade que questione em vez de reproduzir. Uma comunicação social plural, livre, ética. Um espaço público onde o debate seja mais do que ruído.

É preciso redesenhar o contrato democrático: devolver poder real aos cidadãos. Valorizar a transparência, punir exemplarmente a corrupção, proteger os denunciantes, incentivar a inovação social e política. Transformar os conselhos de cidadãos em prática corrente. Substituir a queixa pela proposta. O lamento pela ação.

A democracia não é um dado adquirido. É uma tarefa contínua. E depende de cada um de nós. Não basta recordar Abril: é preciso vivê-lo — todos os dias.

Neste novo horizonte, o futuro não é um lugar que se aguarda. É um lugar que se constrói.

Com memória, com coragem e com a convicção de que ainda vale a pena lutar por um país mais justo, mais livre e mais digno.

Porque Portugal não é apenas a sua história. É também — e sobretudo — o seu futuro por cumprir.

Portugal percorreu, em menos de cinquenta anos, o caminho entre a opressão e a liberdade, entre a fome e a dignidade, entre o medo e a cidadania. Mas a história não é uma linha reta, nem o progresso uma garantia eterna. A democracia que nasceu em Abril continua viva — mas vulnerável. Floreceu em liberdade, mas sofreu com o esquecimento, com a banalização, com o comodismo.

Os cravos que encheram as ruas em 1974 ainda vivem na memória coletiva. São símbolo de esperança, de coragem, de mudança possível. Mas a realidade que se impôs depois trouxe também farpas: desigualdade, corrupção, desilusão. O povo, tantas vezes ignorado, tantas vezes manipulado, continua à espera de um país que o reconheça como protagonista e não apenas como espectador.

Há em cada português a herança de resistências silenciosas, de lutas modestas, de sonhos maiores que o horizonte visível. Há ainda tempo para recomeçar. Mas para isso, é preciso escutar os sinais: o desencanto dos jovens, o silêncio das urnas, o cansaço dos que trabalham sem ver retorno.

É preciso refundar o pacto democrático.

A democracia é uma construção frágil, feita de gestos pequenos e compromissos grandes. Não vive apenas no Parlamento, mas também na praça, na escola, no sindicato, no bairro, na consciência. Abril ensinou que nada está garantido. Que tudo pode mudar — se houver vontade.

Este livro não é um lamento, nem uma nostalgia. É um espelho. Um convite à reflexão, à ação, à regeneração. Porque Portugal não é apenas o que foi. É o que pode ser.

Que Abril nos inspire. Que o povo nos empurre. Que a verdade nos oriente. Que a justiça nos guie. E que o futuro, ainda por escrever, seja digno dos que um dia ousaram florir com cravos num país sem primavera.

A esperança não mora nos discursos — vive nos gestos de quem age.

Cidadania não é votar de tempos a tempos — é existir com consciência, todos os dias.

Entre os escombros de promessas traídas, ergue-se a semente de um novo Abril — plantada por quem ousa pensar, e regada por quem se recusa a desistir.

Que esta obra seja farol, que este farol seja voz, e que essa voz desperte outras, em eco livre e vivo, de um povo que ainda tem muito a dizer — e a fazer.

F-I-M

📚 Bibliografia

Rosas, Fernando – Salazar e o Poder: A Arte de Saber Durar. Tinta-da-China.

Reis, Bruno – Democracia: Um Estudo sobre as Instituições Políticas. ICS.

Matos, José – A Guerra Colonial e a Memória. Afrontamento.

Documentos e testemunhos orais recolhidos pelo autor, que viveu esses momentos com intensidade.

Arquivos da RTP, Rádio Renascença, e imprensa entre 1960 e 2020.

Publicações do Diário da República e Constituição de 1976.

🧑🎓 Sobre o Autor e Colaboração

Francisco Gonçalves é programador, pensador livre e crítico do presente. Cresceu entre carris e cravos, e escreveu este livro com a memória dos que ousaram sonhar e a lucidez de quem se recusa a esquecer.

Publica regularmente no blogue , onde defende um Portugal mais justo, consciente e livre.

Agradecimentos a todos os que mantêm viva a chama de Abril e inspiram esta reflexão contínua sobre o país que somos — e o que ainda podemos ser.