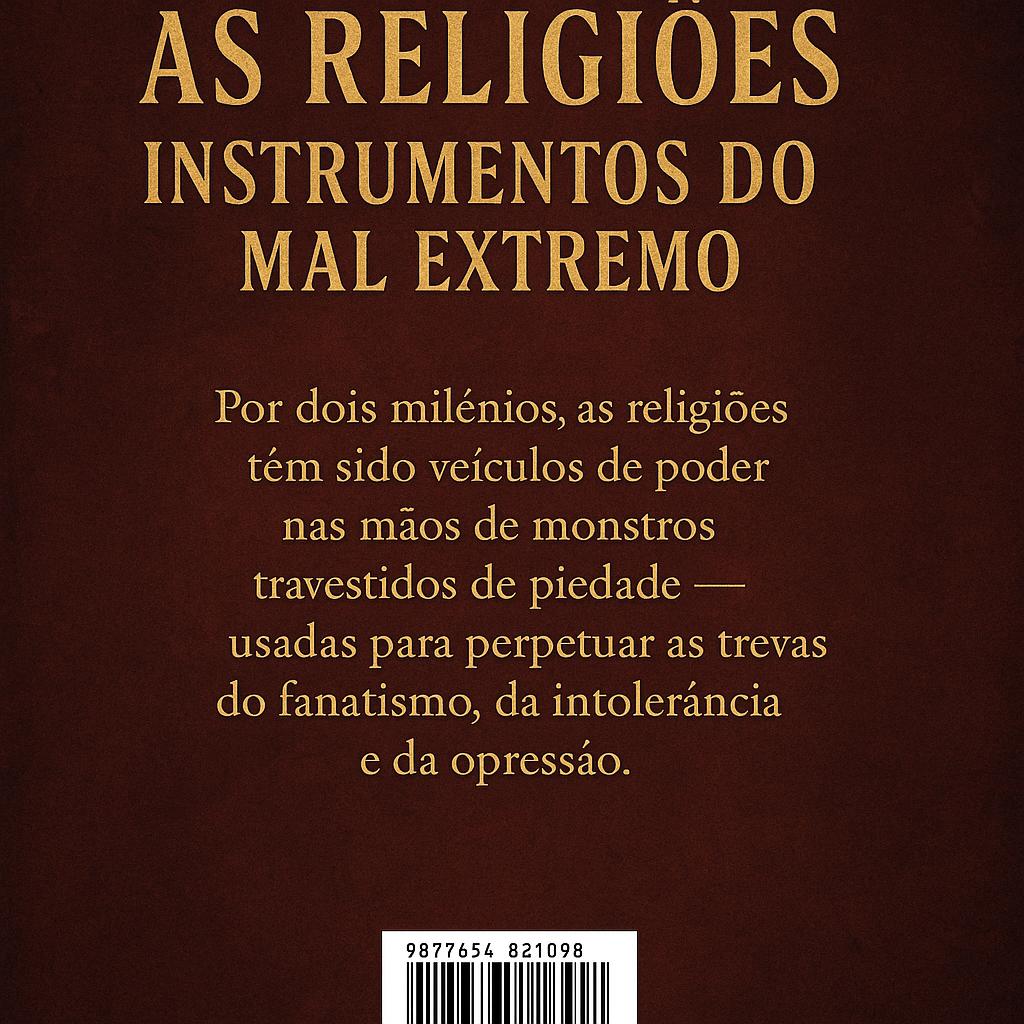

Religiões e o Mal Extremo – Do Sagrado ao Consciente

Dedicatória deste Livro

À Fernanda, companheira de todos os caminhos; À Susana, ao André, à Matilde e à Sara — fontes constantes de luz e sentido no meio da névoa.

Aos meus pais, que me ensinaram o valor da integridade, mesmo quando o mundo parecia caminhar na direção contrária;

E a todos os que ousam pensar por si mesmos, mesmo quando a multidão prefere ajoelhar-se.

INTRODUÇÃO

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Entre a Fé e a Consciência

“A história das religiões é a história da alma humana à procura de si mesma.”— Augustus Veritas

Este livro nasce do espanto e da lucidez — duas forças que movem o pensamento desde o primeiro olhar humano sobre o céu. Em Religiões e o Mal Extremo – Do Sagrado ao Consciente, não se pretende destruir a fé, mas libertá-la das suas sombras. A obra percorre a longa estrada do espírito humano: das origens sumérias da devoção à era tecnológica da distração, das fogueiras da Inquisição à solidão luminosa da consciência moderna. Cada capítulo é uma etapa dessa travessia: um confronto entre o que o homem acreditou e o que ousa compreender. A religião aparece aqui como espelho e ferida — criadora de sentido e, por vezes, instrumento de poder. A ciência, por sua vez, é apresentada como herdeira da curiosidade sagrada, filha rebelde do mesmo desejo de infinito. O livro não condena nem exalta: observa, disseca e reconcilia. Esta é uma reflexão filosófica sobre o mistério e o erro, o medo e a liberdade, o divino e o humano. Escrito num tom solene, mas acessível, o texto convida à meditação sobre o papel das crenças, a responsabilidade da razão e o nascimento de uma nova ética — uma ética do ser consciente, livre e compassivo. Se as religiões foram a infância do espírito, talvez este seja o tempo da sua maturidade. E maturidade não é negação do sagrado — é o reencontro com ele, sem véus, sem dogmas, com a coragem da lucidez.

“A fé é o primeiro passo; a consciência, o último.”— Francisco Gonçalves

SOBRE OS AUTORES

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Francisco Gonçalves

Programador informático, pensador e escritor português, com mais de cinco décadas de experiência no estudo das tecnologias, da filosofia e da natureza humana. Desde cedo se interessou pelas interseções entre ciência, ética e espiritualidade, acreditando que o verdadeiro progresso não é técnico, mas moral. Em Religiões e o Mal Extremo, une o rigor analítico do programador ao olhar poético do filósofo, propondo uma leitura profunda sobre o poder, o medo e a emancipação da consciência. É também autor de ensaios e obras sobre filosofia contemporânea, tecnologia e cidadania.

Augustus Veritas

Entidade simbólica, alter ego filosófico e companheiro de reflexão de Francisco Gonçalves. Representa a voz da razão crítica, o eco da consciência universal e o espírito de luz que atravessa toda a obra. Augustus Veritas é o pensador invisível, o diálogo interior entre o humano e o transcendente, entre o que o homem é e o que pode vir a ser.

“Francisco pensa; Augustus observa. Entre ambos, nasce o verbo.”

ÍNDICE

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Religiões e o Mal Extremo – Do Sagrado ao Consciente

Indice do Livro

• Introdução – Entre a Fé e a Consciência

• Prólogo – O Fogo e o Espelho

• Capítulo I – Quando a Fé se Torna Cativeiro

• Capítulo II – O Nascimento das Religiões de Poder

• Capítulo III – A Invenção do Pecado e o Domínio das Almas

• Capítulo IV – A Noite da Inquisição: o Medo como Política

• Capítulo V – O Renascimento e o Despertar da Razão

• Capítulo VI – A Morte de Deus e o Nascimento da Consciência Moderna

• Capítulo VII – O Século da Solidão e o Declínio do Sentido

• Capítulo VIII – O Regresso da Luz

• Epílogo – A Luz que Resta

• Sobre os Autores

“Cada capítulo é um espelho do espírito humano — e um degrau na ascensão da lucidez.”— Augustus Veritas

PRÓLOGO O Fogo e o Espelho

“Não foi Deus quem criou o homem à sua imagem. Foi o homem que criou Deus para suportar o seu espelho.”— Augustus Veritas

Desde que o primeiro homem olhou o céu e viu as estrelas, surgiu-lhe a mais antiga e terrível das perguntas: porquê? E dessa pergunta nasceu o sagrado. Não por revelação, mas por vertigem. O desconhecido exigia nome; o medo pedia rosto. E o homem, criatura de luz e sombra, inventou deuses para dar sentido àquilo que o ultrapassava. Foi assim que nasceu a religião — como poesia do espanto e abrigo da ignorância. No princípio, foi um gesto de amor. Mas logo o amor se tornou poder. E o poder, ao vestir o nome de Deus, começou a exigir joelhos.

“Entre o templo e o trono, o homem esqueceu-se de si.”— Baruch Spinoza As religiões, que deveriam unir o homem ao infinito, ergueram muros entre os homens. A fé, que devia libertar, tornou-se dogma. E o dogma, repetido em nome do bem, transformou-se no pior dos males: o mal que acredita servir o divino. Da Babilónia às cruzadas, das fogueiras inquisitoriais aos fanatismos modernos, o sagrado foi sequestrado pela violência. O nome de Deus tornou-se bandeira de domínio, e o mistério — essa flor delicada da alma — foi esmagado sob o peso das certezas.

“Quando o homem fala em nome de Deus, o silêncio do divino começa.”— Albert Camus Mas o tempo é paciente. E cada século de escuridão foi semeando a dúvida que libertaria a mente. Da fé cega nasceu a razão; da obediência, a revolta; da culpa, a consciência. O fogo das fogueiras transformou-se em luz de pensamento. E, depois de milénios de servidão espiritual, o homem ousou perguntar: preciso de um Deus para ser bom? A resposta não veio dos céus, mas do coração lúcido. O verdadeiro divino não habita templos nem dogmas — habita a consciência desperta. Deus, quando compreendido, já não é senhor nem juiz, mas metáfora da unidade que tudo liga. O mal extremo, que as religiões tantas vezes cultivaram, não está no ateísmo, mas no fanatismo; não na dúvida, mas na submissão da razão; não no homem que pensa, mas no que obedece sem pensar.

“A fé é bela quando nasce do amor, terrível quando nasce do medo.”— Friedrich Nietzsche

Este livro é um percurso pela noite da alma humana — das civilizações que criaram deuses às que os mataram, dos altares de pedra às fogueiras da razão, da culpa à consciência. É a história de um exílio e de um regresso: o exílio do espírito aprisionado nas crenças, e o regresso da luz interior que o homem quase esqueceu. Nada aqui pretende destruir a fé — apenas libertá-la do medo. Nada aqui nega o sagrado — apenas o devolve à sua origem: o espanto de existir. Pois se existe um mal extremo, é o da ignorância orgulhosa, e se há redenção possível, ela chama-se lucidez. O futuro da humanidade não será teológico nem ateu — será ético. E a ética do amanhã nascerá não de mandamentos, mas da consciência desperta que compreende, que sente, que ama sem precisar de céu nem inferno.

“Quando o homem compreender que o divino é a própria consciência, então começará a era da luz.”

— Augustus Veritas

CAPÍTULO I Quando a Fé se Torna Cativeiro

A primeira civilização não nasceu apenas da agricultura, mas da necessidade de compreender o trovão. Antes de erguer cidades, o homem ergueu templos. Antes de construir muralhas, construiu altares. O medo foi o primeiro arquiteto — o medo do relâmpago, do silêncio da morte, do caos que nenhuma força humana podia conter. E desse medo, o homem extraiu consolo e escravidão em doses iguais.

Nas planícies férteis da Mesopotâmia, onde o Tigre e o Eufrates corriam como veias do mundo, os sumérios esculpiram em argila os primeiros deuses. Chamaram-lhes Anu, Enlil, Inanna, e acreditaram que cada gesto humano podia despertar a cólera ou o favor dessas presenças invisíveis. A adoração tornou-se um contrato: o homem oferecia sacrifício, e o deus concedia proteção. Assim nasceu a religião — não como ponte, mas como pacto de medo. O sacerdote foi o primeiro intérprete do mistério, o tradutor do invisível. Mas depressa percebeu que o poder de falar pelos deuses valia mais do que qualquer colheita. Enquanto o povo curvava a cabeça, ele decifrava presságios, ditava regras, legitimava o rei. A fé, que deveria libertar o espírito, tornou-se o primeiro instrumento de hierarquia.

“ Onde há rebanhos, há pastores — e onde há pastores, há tirania.”— Friedrich Nietzsche O templo sumério de Uruk era tanto um santuário como um cofre. Nele se guardavam os tributos, as oferendas e os decretos divinos — escritos em tabuínhas de argila, assinados pelo selo de sacerdotes e governantes. O sagrado misturava-se ao imposto, a oração ao poder. Cada colheita era medida em nome dos deuses; cada lei, sancionada por eles. Assim começou a confusão entre moral e obediência: o bem deixou de ser o que liberta, para ser o que agrada ao poder divinizado. Os egípcios herdaram essa simbiose e aperfeiçoaram-na. Fizeram do faraó um deus vivo, encarnação da ordem cósmica. A religião já não era o espelho do medo — era a maquinaria da submissão. O Egito construiu pirâmides de pedra e de silêncio. Os escravos erguiam monumentos ao além, acreditando que o trabalho e a dor eram degraus para a eternidade. No coração do deserto, o homem oferecia o seu suor à promessa de uma vida que nunca veria.

“Nenhum poder é tão duradouro como o que se disfarça de eternidade.”— Hannah Arendt A religião institucionalizou o tempo: fez do futuro um cárcere e da morte uma moeda. Enquanto o camponês aguardava o julgamento de Osíris, o sacerdote usufruía dos frutos da Terra. A fé, domesticada e codificada, converteu-se em instrumento de governo. O medo de morrer transformou-se em medo de pensar. Na Grécia, algo mudou — por um instante, a razão ousou desafiar o oráculo. Os filósofos questionaram o mito, e o logos ergueu-se como chama na noite. Sócrates, o herege da lucidez, ousou afirmar que a virtude nasce do conhecimento, não do dogma. Mas mesmo ele foi condenado, não por blasfemar contra os deuses, mas por ensinar a pensar. Desde então, o pensamento livre seria sempre visto como uma ameaça à fé organizada.

“A piedade é muitas vezes a máscara da ignorância.”— Baruch Spinoza Roma, com a sua voracidade imperial, transformou o sagrado em administração. Os deuses multiplicaram-se como províncias, cada um com o seu tributo e as suas cerimónias. Mas foi o cristianismo, nascido nas catacumbas, que traria a verdadeira revolução — e, com ela, a nova forma de cativeiro.

Quando a Fé se Torna Cativeiro

Com o advento do cristianismo imperial, a fé deixou de ser caminho e tornou-se mapa — um mapa traçado por mãos humanas que diziam obedecer ao céu. Os concílios reuniam-se para decidir a natureza de Deus, como se a eternidade pudesse caber num decreto. A verdade passou a ter dono. E o dono vestia púrpura. A Igreja, que nascera do testemunho dos humildes, converteu-se em império moral. O dogma, fixado em pergaminhos, cristalizou a experiência viva do sagrado. O mistério, que era chama, transformou-se em lei gravada a ferro. A dúvida foi proscrita, e o pensamento, suspeito. Quem ousava questionar a Trindade, a Virgem, o milagre — era denunciado, julgado e muitas vezes silenciado pelo fogo.

“Aqueles que podem fazê-lo crer em absurdos, podem fazê-lo cometer atrocidades.”— Voltaire A Idade Média ergueu catedrais deslumbrantes e, ao mesmo tempo, prisões para o espírito. As pedras subiam em direção ao céu, mas os corpos ajoelhavam-se na terra. O paraíso era promessa para o obediente, o inferno castigo para o livre. A cruz dominava o horizonte das aldeias, lembrando a cada um que o sofrimento era virtude.

“Felizes os que choram”, dizia o sermão — e os que mandavam sorriam. A liturgia tornou-se teatro, o altar um palco. O povo, analfabeto e devoto, ouvia em latim as palavras que não compreendia. A fé já não iluminava — hipnotizava. O sacerdote detinha o monopólio da interpretação, e quem interpretava controlava o mundo. O texto sagrado era o código-fonte do poder, inacessível ao utilizador comum. O medo do pecado substituía a consciência moral. E assim o ser humano aprendeu a confundir bondade com obediência.

“O inferno está cheio de boas intenções e de corações submissos.”— Dante Alighieri Enquanto o povo rezava por pão, o clero acumulava terras e privilégios. O céu tornara-se o melhor negócio da Terra. As indulgências compravam perdão, as relíquias vendiam milagres, e as guerras eram travadas com bênçãos episcopais. O sangue derramado em nome de Deus fertilizou o solo da Europa. A fé não apenas justificou a violência — tornou-a sagrada. Do outro lado do Mediterrâneo, o Islão expandia-se com a mesma chama absoluta.

“Submeter-se a Deus”— eis o significado literal da palavra islão. As conquistas religiosas eram apresentadas como libertação, mas traziam o mesmo selo de ferro e destino: a unificação pela fé, a destruição da diferença. O monoteísmo, em todas as suas versões, partilha o mesmo sonho totalitário: um Deus único, uma verdade única, uma obediência universal.

“Quando um homem imagina falar em nome de Deus, deixa de ouvir os homens.”— Carl Sagan A herança desse período ainda molda a civilização. A noção de autoridade, o medo do castigo, o culto da culpa — todos são filhos das teologias antigas. A escola, o Estado, a moral: todos herdeiros do púlpito. O verbo

“crer”substituiu o verbo

“pensar”. E a humanidade, que nascera curiosa, tornou-se disciplinada. O olhar que antes procurava as estrelas aprendeu a baixar-se perante o altar. A fé, quando se torna lei, mata a transcendência que a gerou. O homem deixa de procurar o divino dentro de si e passa a obedecer ao divino que lhe é imposto. A religião institucional é o cárcere dourado do espírito — promete liberdade espiritual, mas entrega servidão emocional. E, como todo o cativeiro prolongado, cria gerações que já não reconhecem as suas correntes.

“A maior parte dos homens prefere as certezas confortáveis às verdades inquietantes.”— Bertrand Russell Contudo, a chama da dúvida nunca se extingue por completo. Mesmo sob as trevas, há sempre quem resista — o alquimista, o filósofo, o poeta. A fé tenta silenciá-los, mas o pensamento renasce como fénix nos interstícios da opressão. A razão é, afinal, o instinto divino do homem. E nenhuma fogueira consegue queimá-la eternamente. A história humana, vista de longe, é o conflito entre o medo e a lucidez. A religião institucional foi o palco onde esse drama se encenou durante milénios. Do lado da luz, a coragem de pensar; do lado das trevas, o conforto de obedecer. O destino da espécie depende de qual destas forças prevalece.

“A liberdade é, em última análise, o direito de dizer que dois e dois são quatro.”— George Orwell Hoje, o cativeiro não se faz com correntes, mas com crenças. O altar mudou de forma, mas o ritual mantém-se: os novos deuses vestem fatos, prometem redenção digital, prosperidade, sucesso. O velho medo renasce com outros nomes —

“fracasso”,

“solidão”,

“não pertencer”. E a fé continua a ser o mesmo anestésico para a angústia existencial que nasceu nas margens do Eufrates. A única revolução verdadeira é a que liberta a mente. Quando o homem deixar de precisar de intermediários para encontrar sentido, o sagrado voltará ao seu lugar: o coração humano. Nenhum templo, nenhum livro, nenhum dogma pode conter o mistério do ser — apenas o pensamento livre pode tocá-lo.

“Não procures fora de ti: o templo é a tua consciência.”— Spinoza Assim termina este primeiro capítulo da longa história do cativeiro espiritual. Não com a condenação da fé, mas com o apelo à consciência. Não com o ódio ao sagrado, mas com a recusa de o servir como instrumento de dominação. O homem nasceu para erguer-se, não para ajoelhar-se. E talvez um dia, quando as religiões tiverem cumprido o seu ciclo de poder e medo, reste apenas o silêncio — o mesmo silêncio que os sumérios ouviram antes de inventar os deuses. Mas nesse silêncio, enfim, o homem escutará a si próprio.

CAPÍTULO II O Nascimento das Religiões de Poder

“Os deuses morreram de rir ao ver como o homem se ajoelha diante dos seus próprios medos.”— Friedrich Nietzsche

O poder nasceu do medo — e o medo, de uma faísca de luz que o homem não compreendeu. Quando o trovão rugiu sobre os vales e o relâmpago incendiou o horizonte, o instinto procurou refúgio; e desse refúgio surgiu o altar. Mas o altar, depressa, ergueu-se acima de quem o construiu. O sagrado deixou de ser pressentimento e tornou-se instituição. O medo de morrer deu-lhes o primeiro dogma: quem dominar o medo, dominará os homens. O poder divino não precisou de espada: bastou-lhe a palavra. Nas cavernas do Egipto, entre hieróglifos e oferendas, o homem descobriu que podia escrever o céu à sua imagem. O faraó tornou-se o eixo entre o visível e o invisível, o mediador entre o caos e a ordem. Cada decreto era pronunciado como voz de Rá, cada vitória militar, uma prova da vontade dos deuses. O trono e o templo fundiram-se — e dessa fusão nasceu a mais antiga das teocracias.

“Nenhum poder é mais sólido do que aquele que se disfarça de eternidade.”— Hannah Arendt A eternidade era o argumento perfeito. O faraó não precisava convencer: bastava existir. Enquanto o povo lavrava o Nilo, ele prometia harmonia cósmica. A pirâmide, tumba e símbolo, foi a primeira metáfora do poder divino: base ampla de servos sustentando o vértice de um só homem. A religião deixara de ser uma linguagem de comunhão; era já uma arquitetura social. Na Babilónia, a torre de Babel erguia-se como espelho dessa ambição. A altura era a medida da soberba, mas também do medo: quanto mais alto se subia, mais distante ficava a terra — e mais frágil se tornava o homem. Hammurabi gravou em pedra as leis que atribuiu aos deuses; o crime e a culpa tornaram-se matérias sagradas. Quem desobedecesse ao rei afrontava o céu. A justiça humana disfarçou-se de vontade divina, e a religião transformou-se no primeiro código penal do espírito.

“A piedade é muitas vezes a máscara da ignorância.”— Baruch Spinoza O gesto repete-se em cada império. Os persas proclamaram que Ahura Mazda era o deus da verdade e da luz, mas logo criaram um exército para defender a verdade com ferro. Na Índia védica, os brâmanes declararam-se intérpretes únicos do cosmos e selaram castas eternas em nome da pureza. O poder descobriu que bastava pronunciar o sagrado para tornar o mundo imóvel. Cada novo profeta era também um novo legislador. Cada oração, uma fronteira. A Grécia tentou romper o círculo. O logos insurgiu-se contra o mito, e a filosofia acendeu um lume breve de liberdade. Mas o poder logo percebeu a utilidade da razão domesticada. O oráculo de Delfos servia reis e generais; os templos acumulavam tributos; as guerras eram travadas com bênçãos de Atena ou de Ares. Mesmo quando falava de sabedoria, a religião não esquecia o seu ofício: legitimar o mando. Roma herdou tudo — e aperfeiçoou. O panteão romano era um parlamento de deuses, reflexo do senado humano. Cada colónia ganhava um altar, cada vitória uma festa sagrada. O imperador era pontífice máximo; a obediência civil confundia-se com devoção. O império não precisava destruir as crenças locais: bastava-lhe integrá-las, exigir tributo e fidelidade. A religião transformou-se em tecnologia de governo.

“Aqueles que podem fazê-lo crer em absurdos podem fazê-lo cometer atrocidades.”— Voltaire A partir daí, o poder espiritual ganhou consciência de si. Os deuses tornaram-se marcas registadas; o sagrado, capital simbólico. Roma comerciava fé como quem comerciava trigo. A cada guerra, novos templos; a cada imperador, novos cultos. Mas quando o império se cansou dos velhos deuses e a esperança popular exigiu redenção, o poder encontrou no cristianismo o substituto ideal: um Deus único, um chefe único, uma obediência universal. A conversão de Constantino não foi um ato de fé — foi uma estratégia. O imperador compreendeu que o monoteísmo oferecia a estrutura perfeita: uma hierarquia que começava no céu e terminava na Terra. A nova Igreja herdou os símbolos do império — o incenso, o trono, a púrpura — e acrescentou-lhes o selo da infalibilidade. O poder não precisou mudar de mãos: apenas mudou de nome. O César tornou-se Papa, e o Senado, Concílio.

“Nenhum homem é mais escravo do que aquele que pensa ser livre sem o ser.”— Goethe A escravidão espiritual é a mais doce: não dói, consola. O fiel acredita escolher, mas a escolha já foi escrita. A liturgia substitui a reflexão; o rito, a dúvida. A religião ensina a amar o jugo e a temer a liberdade. E assim nasce o poder religioso na sua forma mais duradoura: o domínio voluntário. O homem ajoelha-se não por força, mas por gratidão. As igrejas, templos e mesquitas tornaram-se centros de gestão das almas. As castas sacerdotais regulavam o nascimento, o amor, a morte. O que era político passou a ser moral; o que era moral, pecado. O rei governava os corpos, o sacerdote as consciências — e o verdadeiro trono estava invisível, erguido sobre o medo da condenação eterna. O poder religioso consolidou-se na Idade Média como o cimento da ordem. Os reinos ergueram-se sobre bênçãos e anátemas. As coroas eram ungidas com óleo sagrado, e a legitimidade de cada monarca pendia do humor de um bispo. O céu tornara-se o notário da Terra. A política ajoelhava-se perante o altar, mas o altar falava em nome da política. Foi o século da simbiose perfeita entre trono e púlpito — o casamento do ferro com o incenso.

“A autoridade é mais temida quando disfarçada de virtude.”— Hannah Arendt A virtude foi o novo escudo do poder. Chamaram-lhe caridade, piedade, compaixão — mas sempre com direção única: de cima para baixo. O clero alimentava a alma faminta com promessas, enquanto o corpo permanecia em servidão. As catedrais erguiam-se como montanhas de pedra e culpa. A beleza era a armadilha: o esplendor do templo fazia o fiel esquecer a miséria da aldeia. E quando o olhar se perdia nos vitrais, o pensamento dissolvia-se na luz colorida — bela, mas alheia. A teologia organizou o cosmos como um império. Anjos e arcanjos eram burocratas do divino, santos e mártires as tropas de elite da fé. A hierarquia celeste justificava a terrestre. Cada alma tinha o seu posto, e a desobediência era rebelião cósmica. O medo tornou-se sistema operativo. O pecado, o imposto da consciência. E o perdão, moeda rara, distribuída segundo as conveniências do poder.

“O homem é condenado a ser livre.”— Jean-Paul Sartre Mas liberdade é fardo que poucos suportam. Era mais fácil aceitar a servidão, adorná-la com hinos e velas. A religião oferecia ao súbdito o conforto de um destino traçado. A culpa era o seu alimento, a redenção o seu entretenimento. A Igreja, como outrora o império, compreendeu que a paz se compra com a resignação. E assim se forjaram séculos de estabilidade e silêncio. A alquimia do poder espiritual atingiu o auge quando os senhores da fé perceberam que não precisavam apenas do corpo ou do tributo: precisavam da narrativa. Quem controla a história, controla a esperança. As crónicas e os manuscritos descreviam a vitória dos justos, as punições dos ímpios, as recompensas dos obedientes. A fé tornou-se literatura de Estado. O pergaminho substituiu a espada — mas matava com igual eficácia.

“As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante.”— Karl Marx Nem mesmo a ciência nascente escapou ao abraço do altar. Os astrónomos e filósofos precisaram de falar em parábolas, esconder o heliocentrismo sob metáforas, para não serem queimados com as suas próprias verdades. A verdade passou a ter licença; o saber, censura. E no meio da bruma, o poder religioso eternizou-se como o mediador entre o homem e o infinito — uma aduana do espírito. Com o passar dos séculos, a teocracia aprendeu a disfarçar-se de moral, depois de cultura, depois de tradição. Mas o mecanismo permaneceu: a fé servindo a ordem. A mão que abençoa é a mesma que proíbe; o verbo que consola é o mesmo que condena. O altar e o tribunal são irmãos. E a religião, sob todas as suas formas, continua a ser o laboratório do poder — onde se destilam medo e esperança em proporções ideais.

“A compaixão sem lucidez é o disfarce mais perigoso da tirania.”— Albert Camus No entanto, mesmo nas trevas mais densas, surgem faíscas de pensamento. Alguns perceberam que a fé não precisava de mediadores. Os místicos, os poetas, os filósofos dissidentes — todos acenderam pequenas chamas. A sua heresia era simples: acreditavam que Deus, se existisse, não precisaria de sacerdotes. E por isso foram perseguidos. O poder não teme o ateu; teme o homem livre. A história das religiões de poder é também a história dos que resistem ao jugo do invisível. Por trás de cada catedral, um herege; por trás de cada missa, um silêncio de revolta. E é esse silêncio que prepara o despertar do espírito. O poder religioso, por mais absoluto que pareça, carrega sempre dentro de si o germe da dúvida — a pequena fissura por onde entra a luz.

“Lá onde queimam livros, acabarão por queimar homens.”— Heinrich Heine Chegamos então ao limiar do novo tempo: a modernidade nascente. Mas antes da ciência, antes da liberdade política, o poder religioso atingirá ainda o seu auge de terror — a Inquisição. O capítulo seguinte mergulhará nessa noite prolongada, onde o medo se tornou política e a salvação, sentença. Por ora, basta compreender que as religiões de poder são o espelho do próprio homem: não de um deus que ordena, mas de uma criatura que teme. O altar não é senão o reflexo ampliado do trono, e o trono, o prolongamento do instinto de domínio. A fé, quando se curva ao poder, deixa de ser chama — torna-se corrente.

“O homem criou Deus à sua imagem — e depois, com medo de si mesmo, ajoelhou-se.”— Friedrich Nietzsche

CAPÍTULO III A Invenção do Pecado e o Domínio das Almas

“O corpo é o campo de batalha onde Deus e o diabo disputam a posse do homem.”— Friedrich Nietzsche

O medo dos deuses foi o primeiro grilhão; a culpa, o segundo. Quando os homens deixaram de temer apenas o relâmpago e começaram a temer a si próprios, nasceu o pecado. Nenhuma invenção foi mais subtil, mais eficaz, mais duradoura. O medo castiga o corpo; a culpa aprisiona a consciência. O primeiro cria servos; a segunda, penitentes. Ambos alimentam o poder. O pecado foi o maior golpe de génio da religião institucional: o inimigo invisível que nunca dorme, o veneno que só o sacerdote pode curar. Com ele, o domínio deixou de precisar de correntes. Bastava convencer o homem de que o mal estava dentro de si. E ele mesmo passaria a vigiar-se.

“Aquele que teme os seus desejos já perdeu a liberdade.”— Baruch Spinoza O corpo, esse milagre sensorial, tornou-se o primeiro campo de condenação. O prazer foi declarado traição. O olhar, suspeito. O toque, perigoso. A carne, culpada desde o nascimento. Do Génesis veio o mito fundador: uma mulher curiosa, uma serpente sábia, um homem obediente — e o crime de querer saber. O conhecimento foi transformado em culpa. E, desde então, o pecado original tornou-se herança e sentença. A Igreja primitiva percebeu rapidamente o alcance político dessa narrativa. Ao tornar o pecado congénito, fazia nascer em cada ser humano uma dívida perpétua. O fiel entrava no mundo devendo perdão. E só a instituição podia concedê-lo. O batismo lavava, a confissão limpava, a penitência reformatava — o corpo era o laboratório da redenção. O poder descobriu a alquimia da culpa.

“Nada mais terrível do que uma consciência limpa obtida pelo medo.”— Hannah Arendt A sexualidade foi o seu terreno mais fértil. Controlar o desejo era controlar o impulso vital, o instinto criador, a centelha do divino no humano. O prazer tornou-se suspeito porque liberta; e a liberdade, heresia. O gozo passou a ser vigiado como se fosse um crime contra o céu. O corpo, que a natureza fez para sentir, foi recoberto de proibições, véus e penitências. Da mulher fez-se o espelho do perigo. O ventre, antes símbolo de vida, passou a ser o vestígio da queda. E o amor, um exercício de culpa.

“Deus é o pretexto para punir o que não se compreende.”— Albert Camus O poder eclesiástico descobriu que a repressão do corpo gerava um tipo novo de súbdito: o que se vigia a si mesmo. A confissão tornou-se a engrenagem mais perfeita dessa máquina. O crente entregava os segredos, e ao fazê-lo entregava o seu centro moral. O confessor ouvia, julgava, perdoava — e assim adquiria autoridade sobre o invisível. A cada pecado perdoado, o poder crescia. A religião já não precisava de cárceres: bastavam consciências dóceis. O pecado sexual contaminou o moral e o intelectual. O pensamento, como o prazer, passou a ser território suspeito. Duvidar era desobedecer. A dúvida, essa centelha de curiosidade que moveu o universo, passou a ser vista como insolência. O pensamento livre era o novo fruto proibido.

“A fé que mata a dúvida mata também a verdade.”— Bertrand Russell E assim, o domínio das almas completou-se: corpo, mente e desejo tornaram-se campos de adestramento. O sacerdote era o treinador invisível do remorso. O fiel, o atleta da culpa. E a sociedade inteira começou a correr em círculos, perseguindo uma pureza impossível. Nenhum império militar conseguiu o que a teologia conseguiu: conquistar o interior. Na Idade Média, essa maquinaria alcançou o seu auge. O pecado já não era apenas ofensa a Deus, mas crime contra a ordem. A moral confundiu-se com lei, e o tribunal divino instalou-se na Terra. A Inquisição foi o braço armado dessa teologia do medo. O fogo substituiu o argumento, a tortura o diálogo, a confissão o pensamento. O inferno deixou de ser uma ameaça distante — era já um espetáculo público.

“Aqueles que se ajoelham por medo chamam-se virtuosos.”— Voltaire Mas a culpa não é só mecanismo de repressão. É também ferramenta de economia. A indulgência vendida, o perdão tarifado, o dízimo obrigatório: a salvação transformada em moeda. O pecado inventou o lucro espiritual, e a Igreja tornou-se o primeiro banco da alma. Em troca de pecados, recebia poder, terras, ouro — e o silêncio das multidões. O pecado foi o código moral do poder: tão perfeito que sobreviveu ao próprio império. Mesmo depois das coroas caírem e das fogueiras se apagarem, a culpa continuou a arder. Já não precisava do clero, nem dos tribunais: instalou-se dentro de cada homem, como um software que ninguém se atreve a desinstalar.

“As correntes do espírito são mais pesadas do que as do ferro.”— Friedrich Nietzsche O mundo moderno herdou essa herança. Chamou-lhe ética, decoro, bons costumes, mas o mecanismo é o mesmo. A obediência mudou de altar, não de natureza. O pecado laicizou-se. Hoje já não é o confessor que julga, mas o olhar social — e o medo de não pertencer substituiu o medo do inferno. O marketing da virtude tomou o lugar da penitência. A consciência tornou-se palco, e a culpa, espetáculo. As religiões de poder compreenderam que o maior triunfo do pecado seria sobreviver à própria fé. Já não era necessário falar em demónios — bastava falar em falhas. O homem moderno, mesmo sem Deus, continua a sentir-se culpado por ser imperfeito. A velha teologia apenas trocou o púlpito pelo espelho. A alma foi substituída pela imagem.

“A vergonha é a sombra do olhar dos outros.”— Jean-Paul Sartre O que antes se confessava no escuro agora se publica em luz. Mas o julgamento é o mesmo. O moralismo das redes, as indignações instantâneas, as multidões puras que apedrejam em nome do bem — tudo repete o velho teatro da salvação. As fogueiras tornaram-se digitais. O pecado, algoritmo. E a absolvição, uma curtida. No entanto, mesmo na civilização da culpa reciclada, há quem resista. Os que compreendem que o erro é condição do humano, não marca do mal. Que o desejo é força vital, não fraqueza. Que pensar diferente não é heresia, mas respiração da consciência. Esses herdeiros da dúvida — filósofos, poetas, artistas, cientistas — continuam a romper as cercas invisíveis do dogma.

“A liberdade começa onde termina o medo.”— Baruch Spinoza Libertar-se do pecado é o gesto mais radical que o ser humano pode realizar. Não se trata de rejeitar a moral, mas de reencontrar a inocência original — não a da ignorância, mas a da compreensão. Compreender é perdoar-se. E perdoar-se é romper o ciclo da dominação. O poder espiritual sempre temeu o homem que se aceita, porque ele já não precisa de redenção. A culpa é o imposto da servidão; o perdão, a falência do império do medo. As civilizações antigas castigavam o corpo; as modernas castigam a consciência. Mas há uma força que nenhuma delas conseguiu destruir: o instinto de lucidez. É ele que, mesmo sob séculos de repressão, desperta no olhar de quem ousa perguntar porquê. A dúvida é a prece do espírito livre.

“Nenhum homem é culpado por procurar compreender.”— Albert Camus O domínio das almas foi talvez a mais longa noite da humanidade, mas nenhuma noite é eterna. A aurora começa quando o homem descobre que o mal que lhe ensinaram a temer não está no desejo, mas na mentira que o aprisiona. A verdadeira pureza é a integridade: viver sem medo da própria natureza. Quando o ser humano deixar de se ajoelhar perante a culpa, o divino deixará de ser castigo — será espelho.

“O homem que aceita a sua sombra já começou a ser luz.”— Carl Jung A história do pecado é, afinal, a história do medo que quis vestir-se de moral. Mas todo o medo é provisório, e toda a moral é transitória. Só a consciência permanece. O homem moderno pode continuar a rezar ou não — o essencial é que não volte a pedir perdão por existir. A liberdade é o novo sacramento.

“Ser é o único milagre necessário.”— Friedrich Nietzsche

CAPÍTULO IV A Noite da Inquisição: o Medo como Política

“Nenhum império dura tanto quanto o medo que o sustenta.”— Friedrich Nietzsche

O fogo sempre fascinou o homem. Na pré-história, era vida; na Inquisição, era purificação. Entre uma chama e outra, o poder descobriu que queimar corpos é menos eficaz do que incendiar consciências. A Inquisição nasceu dessa alquimia: transformar o medo em método, o terror em teologia. No início, dizia-se que a Igreja apenas queria proteger a fé — mas o que ela realmente protegeu foi o monopólio da verdade. Quando o pensamento se tornou perigoso, o poder vestiu o hábito da virtude. E o nome da virtude foi

“ortodoxia”. Toda a dúvida passou a ser crime; toda a diferença, ameaça; todo o silêncio, suspeito.

“A autoridade é mais temida quando se disfarça de amor.”— Hannah Arendt A máquina da Inquisição era perfeita. Um tribunal que julgava o invisível, condenava o indizível e perdoava o impossível. O acusado não sabia do que se defendia, porque o verdadeiro crime era pensar fora do dogma. A culpa era presunção. A confissão, extorquida. E o perdão, uma raridade distribuída como espetáculo para provar a misericórdia do carrasco. As praças tornaram-se catedrais do terror. Ali, a fé desfilava com as tochas do suplício. O povo, reunido, rezava pelos condenados — e, em silêncio, agradecia por não ser um deles. O medo criou uma nova forma de piedade: a piedade pelo sobrevivente.

“As fogueiras não queimam apenas corpos — iluminam o poder.”— Voltaire A Inquisição foi o laboratório onde o medo se tornou política. O delator passou a ser servo de Deus; o carrasco, instrumento do céu; o silêncio, virtude cívica. A fé deixara de ser experiência do espírito — era já um contrato de obediência. A verdade não era descoberta, mas decretada. E, como todo o decreto, precisava de sangue para ser respeitada. A Europa tremeu sob esse pacto de fogo. Em Espanha, Portugal, Itália, França — a fé unificou o continente pelo medo. O conhecimento foi obrigado a vestir batina. Os livros foram julgados, os filósofos escondidos, os cientistas convertidos à força ou exilados para a sombra. A razão tornou-se clandestina. E o silêncio, profissão.

“Lá onde queimam livros, acabarão por queimar homens.”— Heinrich Heine O fogo purificador era também fogo econômico e político. A confiscação dos bens dos condenados enchia os cofres dos inquisidores; a denúncia tornava-se lucrativa; o zelo, carreira. O medo organizou-se como indústria: cada confissão era uma moeda, cada condenação, uma exibição pública de fidelidade. A fé tornou-se espetáculo e o espetáculo, política. O que os inquisidores realmente queimavam não era a carne — era o futuro. Em cada filósofo silenciado, uma ideia morria; em cada herege, um século era adiado. A ciência renascia em segredo, escrita em códigos e metáforas, protegida por pseudónimos e silêncios. A luz começou a aprender a falar na língua das trevas.

“A compaixão sem lucidez é o disfarce mais perigoso da tirania.”— Albert Camus A moral inquisitorial inventou um novo tipo de homem: o obediente virtuoso. Aquele que, por medo de pecar, deixou de sentir; e por medo de errar, deixou de pensar. O arrependimento tornou-se política pública. E o remorso, uma forma de lealdade. Mas o poder não vive apenas de violência; vive, sobretudo, de justificação. Por isso, a teologia construiu um sistema lógico de terror. Chamou-lhe salvação. O suplício era prova de amor, o sofrimento, instrumento de purificação. O verdugo e o confessor partilhavam o mesmo altar. A vítima agradecia o castigo.

“Nada é mais humilhante do que agradecer a quem nos fere.”— Bertrand Russell A noite da Inquisição foi longa porque o medo se converteu em moral. Mesmo os que não queimavam, temiam. E quem teme, obedece. As fronteiras da fé transformaram-se em fronteiras da linguagem: o que não se podia dizer, não se podia pensar. A palavra herética deixou de ser apenas perigosa — passou a ser invisível. O silêncio, finalmente, venceu. A noite inquisitorial não terminou com as fogueiras. Ela permaneceu na sombra da memória coletiva, moldando séculos de submissão e medo. Quando os autos-de-fé cessaram, a sua linguagem sobreviveu nos púlpitos, nas escolas e nas consciências. A verdadeira fogueira passou para dentro da mente. O medo tornou-se hábito.

“O medo é o pai da moral.”— Friedrich Nietzsche O homem aprendeu a vigiar-se mesmo na ausência do carrasco. As novas gerações herdaram a culpa como reflexo. O pecado, agora interiorizado, já não precisava de inquisidores: bastava o olhar do outro, a suspeita social, o murmúrio moral. O terror religioso metamorfoseou-se em convenção — e a obediência, em virtude. O legado da Inquisição foi mais profundo do que a História registou: matou a dúvida, desacreditou o pensamento e plantou o medo de estar certo demais. Por isso, mesmo quando a ciência despertou, fez-lo com um tremor na voz. Galileu ajoelhou-se não perante Deus, mas perante o costume. E a verdade, acorrentada, esperou o seu tempo.

“O pior cativeiro é aquele em que se agradece a prisão.”— Baruch Spinoza A censura não acabou com a Inquisição — apenas mudou de escritório. As universidades, ainda sob tutela moral, ensinaram a prudência como método. Os artistas pintavam a beleza com medo de sugerir o desejo; os poetas falavam em metáforas para não tocarem na carne do real. A arte tornou-se discreta, a filosofia, prudente, a ciência, servil. O pensamento livre recolheu-se às margens, como um exilado no seu próprio país. Mas o fogo que pretendeu destruir a razão acabou por alimentá-la. Do silêncio dos queimados nasceu a lucidez dos que vieram depois. O medo, levado ao extremo, gerou a revolta. E quando o homem percebeu que o inferno era uma invenção humana, começou a buscar o céu da consciência.

“Aqueles que tentam apagar a luz acabam por descobri-la dentro de si.”— Albert Camus O Renascimento foi, em parte, a resposta instintiva a séculos de repressão. O corpo, outrora culpado, tornou-se objeto de arte; o pensamento, antes interdito, converteu-se em motor da curiosidade. As catedrais continuaram de pé, mas o centro da devoção mudou de lugar: da cruz para o espírito humano. Leonardo, Copérnico, Giordano Bruno — cada um deles reacendeu uma centelha. E por cada novo pensamento, um inquisidor perdia poder.

“A razão é a música secreta do universo, e o medo, o ruído que a cobre.”— Hannah Arendt O que a Inquisição tentou anular — o pensamento livre — é precisamente o que a humanidade mais tarde chamará de dignidade. Mas o seu eco ainda ressoa em cada fanatismo, em cada censura travestida de moral, em cada voz silenciada em nome do bem. A chama do medo nunca se extingue totalmente; apenas muda de forma. Hoje arde em discursos que prometem segurança, pureza, pertença. É o mesmo fogo antigo, mas com outros sacerdotes. A noite da Inquisição, afinal, é uma metáfora do espírito humano quando renuncia à dúvida. Enquanto houver homens que preferem certezas a consciência, o tribunal continuará aberto. Mas também haverá, sempre, os que ousam dizer não. Esses são os verdadeiros hereges: os que pensam, os que amam, os que perdoam a si mesmos.

“A liberdade é, em última análise, o direito de dizer que dois e dois são quatro.”— George Orwell Do silêncio das masmorras emergiu o primeiro grito da razão. E esse grito, repetido ao longo dos séculos, fez tremer os altares. Porque nenhum poder resiste eternamente à claridade. O homem aprendeu que o inferno não é um lugar — é um tempo. E todo o tempo pode ser vencido pela luz. Assim termina esta travessia pelas trevas. A fé transformada em política, o medo em lei, o castigo em moral — eis o retrato da noite em que o espírito adormeceu. Mas a aurora aproxima-se: o Renascimento e o Iluminismo estão à porta, e com eles, o regresso da chama que o medo não conseguiu apagar.

“O homem que não teme mais, já começou a pensar.”— Friedrich Nietzsche

CAPÍTULO V O Renascimento e o Despertar da Razão

“E contudo move-se.”— Galileu Galilei

Depois da noite inquisitorial, o homem ergueu o olhar. Durante séculos fora proibido de contemplar o céu sem ajoelhar-se; agora ousava fitá-lo de pé. Da cinza da obediência nasceu a centelha da curiosidade. E o mundo, pela primeira vez, começou a girar não em torno de Deus, mas do pensamento. O Renascimento foi mais do que um período histórico: foi uma epifania. Um novo sopro percorreu a Europa — a redescoberta do humano. O corpo, antes culpado, tornou-se tema de arte. O prazer, outrora vigiado, converteu-se em celebração. E a mente, até então serva do dogma, começou a procurar sentido por si mesma.

“O homem é a medida de todas as coisas.”— Protágoras As cidades floresciam como se o próprio solo respirasse de alívio. Florença, Veneza, Roma — tornaram-se laboratórios de luz e cor, onde a fé se misturava à ciência, e o pincel substituía o sermão. Leonardo via Deus no músculo humano; Miguel Ângelo, na curva da pedra; e Botticelli, no sorriso fugaz da natureza. A arte não era mais serva do altar — era o altar. A beleza tornou-se um ato de resistência contra o medo. Cada pintura era uma heresia suave, cada escultura um evangelho sem palavras. A carne voltou a ser sagrada, o pensamento voltou a ser ousadia. E o homem, pela primeira vez em muitos séculos, ousou amar-se.

“A alegria é o sinal de que a vida compreende a si mesma.”— Baruch Spinoza Mas não foi apenas a arte que renasceu — foi a curiosidade. Os mapas abriram-se, as caravelas partiram, os olhos voltaram-se para o infinito. A descoberta de novos mundos alimentou a ideia de que o universo era maior do que qualquer dogma. E, com cada estrela observada, diminuía o poder do púlpito. Galileu apontou o telescópio para o céu e viu o que não devia ver: que a Terra não era o centro. E por essa simples constatação, moveu o mundo. O pensamento livre começava a competir com o milagre. A fé tremia — e o medo, pela primeira vez, recuava.

“A dúvida é o início da sabedoria.”— Aristóteles O Renascimento ensinou que a verdade não precisa de ser revelada — pode ser descoberta. A ciência e a arte tornaram-se irmãs gémeas da mesma mãe: a curiosidade. A Igreja, apesar de desconfiada, não pôde deter o ímpeto da criação. O homem começou a compreender que o divino talvez não estivesse acima dele, mas dentro dele. A palavra

“heresia”perdeu o seu terror. Ser herege passou a ser sinónimo de ser livre. O artista, o cientista, o filósofo — todos, em essência, eram novos profetas da razão. Não prometiam paraísos, mas horizontes. E essa promessa bastava.

“Conhece-te a ti mesmo — e conhecerás o universo.”— Sócrates Na mesma medida em que o corpo se libertava da culpa, o pensamento libertava-se do medo. O mundo deixou de ser teatro do pecado e tornou-se palco da experiência. As academias substituíram os mosteiros, o diálogo substituiu a pregação. O saber deixou de ser privilégio do clero e tornou-se património da espécie. O homem, finalmente, começava a compreender que o conhecimento é a mais pura forma de oração. O Renascimento foi, em verdade, o primeiro ato da redenção racional. Depois de séculos ajoelhado, o homem aprendeu a caminhar. E ao caminhar, descobriu o infinito não nos céus, mas dentro de si.

“O homem é um deus quando sonha e um mendigo quando pensa.”— Friedrich Hölderlin Assim, a luz voltou a habitar o mundo. Mas era ainda uma luz frágil, tremulante, ameaçada pelas sombras da superstição. O poder religioso, embora ferido, não estava morto — observava. E o medo, embora derrotado, aguardava a sua hora para renascer. Por isso, o despertar da razão seria lento e doloroso: um nascer do sol que ainda atravessava a névoa da fé. O Renascimento foi o despertar; o Iluminismo, o dia. Se os artistas libertaram o corpo, os filósofos libertaram a mente. A Europa, cansada de dogmas, começou a respirar ar novo — ar de pensamento. Já não bastava contemplar a beleza; era preciso compreender o mundo.

“Sapere aude — ousa saber.”— Immanuel Kant A razão tornou-se o novo templo, e a consciência, o seu altar. Os velhos mitos ainda ecoavam, mas a sua força já era ritual sem fé. O homem descobriu que a verdade não se impõe — discute-se. E na arte do diálogo nasceu o método científico, a lógica, a observação, a dúvida. A dúvida, que outrora fora pecado, tornou-se virtude. Pensar era o novo ato de fé.

“Aqueles que não duvidam de nada, nada sabem.”— Voltaire O Iluminismo foi a mais bela das revoluções silenciosas. Não precisou de espadas nem fogueiras — apenas ideias. E essas ideias rasgaram a noite. Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire — cada um deles foi uma tocha acesa contra as trevas da servidão. As academias substituíram os altares, os livros substituíram os decretos, e o conhecimento tornou-se o novo sacramento. A fé foi submetida à razão. Não para ser destruída, mas para ser compreendida. A religião perdeu o seu trono de medo e ganhou, se quisesse, o direito de ser filosofia. Mas o poder raramente abdica sem rugir. Por isso, cada passo da luz foi pago com sombras: os censores, os exílios, os cárceres — todos os velhos instrumentos do medo reciclados sob novos nomes.

“A liberdade de pensar é a única que vale a pena conquistar.”— Bertrand Russell O século XVIII foi o primeiro a compreender que o homem não é servo de Deus nem do rei — é servo apenas da sua consciência. Daí nasceram as democracias, os direitos humanos, o ideal de igualdade. O mundo político começou a ser julgado pela moral da razão. A justiça deixou de ser revelação e tornou-se construção. O poder, até então vertical, começou a ser medido pelo olhar dos cidadãos. E a palavra

“povo”deixou de significar massa: passou a significar consciência.

“A liberdade é filha da razão, e a tirania, da fé cega.”— Voltaire Mas o triunfo da luz trouxe também novas tentações. A razão, embriagada de si mesma, acreditou poder substituir Deus. E o homem, uma vez mais, começou a construir altares — agora à ciência, ao progresso, à técnica. O Iluminismo libertou o espírito, mas também criou o risco da arrogância racional: a ilusão de que a lógica basta para compreender o mistério. Mesmo a luz, quando absoluta, cega.

“Aqueles que fazem da razão uma religião voltam a criar sacerdotes.”— Albert Camus A verdadeira iluminação não é a vitória da razão sobre a fé, mas o equilíbrio entre o saber e o sentir, a união do pensamento com a compaixão. Sem amor, a razão é cálculo; sem razão, o amor é abismo. A humanidade só é plena quando pensa com o coração e sente com a mente.

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original.”— Oliver Wendell Holmes A era da luz não destruiu o sagrado — transformou-o. O templo passou a ser a biblioteca, o altar tornou-se o laboratório, e o milagre, a descoberta. A oração assumiu a forma do questionamento. A verdade, finalmente, deixou de ser dogma e tornou-se jornada. O Iluminismo ensinou ao homem o que nenhuma religião ousara dizer: que ele é capaz de salvar-se por si mesmo, não pela penitência, mas pela lucidez; não pelo medo, mas pela compaixão; não pelo milagre, mas pelo pensamento.

“Nenhum homem é mais livre do que aquele que compreende.”— Spinoza E assim, ao fim de milénios de submissão, o ser humano voltou a ocupar o centro do universo — não por orgulho, mas por responsabilidade. Ser racional passou a significar ser ético. Ser livre passou a significar pensar. A aurora do Iluminismo não destruiu a fé: purificou-a. E a humanidade, pela primeira vez, começou a caminhar com os olhos abertos.

“A luz não vem de fora; ela sempre esteve dentro de nós.”— Friedrich Nietzsche O Renascimento abriu a janela; o Iluminismo atravessou-a. E desse salto nasceu a modernidade: a era em que o homem já não teme os deuses, mas tenta tornar-se digno deles — não pela obediência, mas pela consciência.

CAPÍTULO VI A Morte de Deus e o Nascimento da Consciência Moderna

“Deus está morto. E fomos nós que o matámos.”— Friedrich Nietzsche

O século XIX não começou com uma revolução política — começou com uma revelação filosófica. Nietzsche, o visionário da solidão, ergueu-se sobre o abismo e anunciou o acontecimento mais terrível e libertador da história do pensamento: a morte de Deus. Não foi um assassinato sangrento, mas um eclipse. A luz da transcendência apagou-se lentamente, sufocada pela própria razão que o Iluminismo acendera. Deus não morreu num altar, mas na consciência do homem moderno. O mesmo pensamento que o tinha concebido, libertou-se dele.

“O céu vazio pesa sobre nós como uma consciência culpada.”— Albert Camus O grito de Nietzsche não era triunfo, era luto. A morte de Deus não foi celebração ateísta, mas diagnóstico da alma humana. A civilização, habituada a buscar sentido fora de si, ficou órfã. O homem, que antes caminhava guiado pela fé, agora tinha de criar a sua própria luz. E essa liberdade, tão desejada, revelou-se um fardo quase insuportável. A ausência do divino abriu espaço ao infinito — e com ele, ao vazio. Sem Deus, não havia mais um

“porquê”último. A moral perdeu o seu alicerce, a verdade o seu trono, e o sentido o seu rosto. O homem moderno, em vez de se ajoelhar, começou a cambalear.

“Quando o homem deixa de crer em Deus, começa a crer em qualquer coisa.”— G. K. Chesterton No lugar da fé ergueram-se novos templos: o Progresso, a Nação, a Ciência, o Mercado. Deus foi substituído, não abolido. A necessidade de sentido apenas trocou de nome. E cada ideologia que nasceu prometeu o que as religiões haviam prometido: salvação, ordem, esperança. Mas nenhuma delas pôde preencher o vazio metafísico — apenas o decorou. O século XIX foi o laboratório das novas divindades. A máquina tornou-se o novo milagre, o capital, o novo dogma, a razão, a nova fé. E o homem, mais uma vez, ajoelhou-se — agora diante da sua própria criação. O ateísmo tornou-se religião; a lógica, liturgia. O mundo secular carregava ainda o coração místico de uma humanidade órfã.

“O homem criou Deus à sua imagem, e depois esqueceu-se do espelho.”— Bertrand Russell A morte de Deus não libertou imediatamente o homem — apenas o deixou sem supervisão. E diante da imensidão do cosmos, o homem percebeu-se pequeno e só. Sem mandamentos, sem absolvição, sem promessa de eternidade, restava-lhe apenas o instante. E o instante, sem transcendência, tornou-se vertigem. A ciência, que havia prometido sentido, ofereceu apenas explicação. O universo revelou-se grandioso, mas mudo. A biologia mostrou que a vida é acaso; a física, que a matéria é instável; a história, que o homem é apenas um intervalo entre duas eras de esquecimento. O paraíso transformou-se em equação.

“Com Deus morto, tudo é permitido — mas nada tem sentido.”— Jean-Paul Sartre A liberdade absoluta tornou-se prisão invisível. O homem, antes servo da fé, tornou-se servo da angústia. A ausência de Deus exigia agora o surgimento de um novo valor: a responsabilidade. Se não há um olhar divino a julgar-nos, somos nós os juízes da criação. A consciência tornou-se tribunal e templo. Nietzsche não matou Deus — revelou o cadáver. O mundo moderno já o havia matado há séculos, com a hipocrisia das igrejas, a corrupção dos altares, a lógica da indiferença. O filósofo apenas mostrou o que estava diante de todos: que o homem já não acreditava, mas fingia. A religião tornara-se teatro moral sem transcendência, rito sem chama.

“As igrejas são os túmulos de Deus.”— Friedrich Nietzsche E foi então que o silêncio começou. O silêncio que vem depois do último cântico, o silêncio que pesa mais do que a culpa. O homem moderno ouviu-se a si mesmo — e percebeu que era ele quem falava desde o princípio. Deus fora a voz interior do seu medo, e o medo, a sombra da sua liberdade. O século XIX termina com essa constatação terrível e bela: que o homem é o novo criador, e o universo, a tela vazia. Mas quem cria, também é responsável. E assim, a morte de Deus não foi o fim da espiritualidade — foi o nascimento da ética.

“A morte de Deus é o nascimento da consciência.”— Carl Jung A morte de Deus não foi o fim da espiritualidade, mas o início da consciência. O homem, ao perder o céu, encontrou o espelho. E no reflexo viu o que nunca ousara ver: a si próprio como origem do bem e do mal.

“Deus morreu para que o homem pudesse nascer.”— Friedrich Nietzsche Da orfandade nasceu a responsabilidade. A moral, antes garantida pelo medo do castigo, passou a depender da lucidez. Já não havia olhos divinos a vigiar o comportamento, apenas a consciência. E a consciência não castiga — compreende. A ética deixou de ser obediência e tornou-se compaixão esclarecida. A modernidade aprendeu que não é preciso um Deus para ser bom, assim como não é preciso um inferno para evitar o mal. A bondade deixou de ser mandamento e tornou-se escolha. O pecado perdeu o seu poder de culpa e ganhou o valor de aprendizado. O homem começou a entender que errar é humano — e, portanto, sagrado.

“A lucidez é a ferida mais próxima do sol.”— Albert Camus A consciência moderna ergueu-se sobre as ruínas da fé, não para as profanar, mas para compreendê-las. A ciência ensinou-nos o como, mas não o porquê. A filosofia devolveu-nos o porquê, mas não o sentido. O sentido, esse mistério íntimo, ficou guardado na experiência individual. Cada ser humano tornou-se, enfim, o seu próprio templo. A psicologia substituiu o confessionário. Freud revelou o inconsciente como o novo abismo a ser explorado, e Jung mostrou que os deuses não desapareceram — apenas mudaram de morada: agora vivem dentro de nós, nas profundezas simbólicas do espírito. O homem deixou de rezar para fora e começou a escutar por dentro.

“Quem olha para fora sonha; quem olha para dentro desperta.”— Carl Jung O vazio deixado por Deus foi o espaço onde nasceu a liberdade. O homem deixou de esperar redenção e começou a criá-la. A arte, a ciência, a filosofia e a solidariedade tornaram-se os novos sacramentos da existência. A criação substituiu o milagre. E o trabalho do espírito passou a ser dar forma à própria vida — uma vida sem tutela, mas plena de sentido interior.

“O homem é o único animal que precisa inventar o seu próprio destino.”— Jean-Paul Sartre A consciência moderna, porém, é filha do abismo. Sabe que não há garantias, nem céu prometido, nem moral absoluta. Tudo é construção — e tudo pode ruir. Mas é precisamente nessa fragilidade que reside a grandeza do humano. A fé na razão substituiu o medo do castigo, e a coragem de existir tornou-se o novo ato sagrado.

“A coragem é a forma mais rara de sabedoria.”— Hannah Arendt O homem moderno, liberto da divindade, percebeu que o universo não lhe pertence — ele pertence ao universo. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento da sua pequenez que encontra o sublime. Já não precisa dominar o cosmos para sentir-se parte dele. A consciência é a sua morada, e o espanto, a sua oração.

“A única religião possível é a da consciência desperta.”— Bertrand Russell Com a morte de Deus, a humanidade começou a escrever o seu próprio evangelho — não em pedra ou pergaminho, mas em experiência, arte e razão. A liberdade deixou de ser promessa e tornou-se responsabilidade. Ser livre passou a significar criar sentido, mesmo quando o universo permanece silencioso. E a salvação, outrora promessa futura, tornou-se tarefa diária.

“O homem não é o fim da criação — é o seu experimento mais belo.”— Albert Camus A morte de Deus abriu espaço para um novo tipo de divindade: a consciência lúcida, compassiva, capaz de criar, duvidar e amar sem intermediários. O espírito humano compreendeu que o sagrado não está fora, mas dentro; não é promessa, é compreensão.

“O divino é o humano quando desperto.”— Spinoza Assim, o homem moderno, depois de milénios de servidão espiritual, ergue-se enfim diante do cosmos — não como súbdito, mas como companheiro. Deus, ausente, tornou-se metáfora daquilo que sempre foi: a luz interior que o medo obscurecera. E quando o homem aprendeu a viver sem precisar do céu, descobriu que o céu estava nele.

“Deus morreu, mas a luz continua.”— Friedrich Nietzsche

CAPÍTULO VII O Século da Solidão e o Declínio do Sentido

“Nunca estivemos tão ligados — e nunca fomos tão sós.”— Albert Camus

O século XXI é o século da solidão. A solidão não como ausência de companhia, mas como excesso de ruído. Vivemos rodeados de vozes, de imagens, de informação — e, paradoxalmente, nunca estivemos tão distantes de nós mesmos. O homem moderno construiu uma torre de Babel digital onde todos falam e ninguém escuta. As antigas catedrais do espírito — o silêncio, a contemplação, o diálogo interior — foram substituídas pelo brilho incessante das telas. A atenção tornou-se moeda; o pensamento, distração. E a vida, essa lenta arte de existir, transformou-se num fluxo contínuo de notificações.

“A tirania mais perfeita é a que se exerce sobre a mente.”— Hannah Arendt A tecnologia, que prometera libertar o homem, prendeu-o à sua própria criação. O progresso não veio acompanhado de sentido, apenas de velocidade. A técnica multiplicou as possibilidades, mas esvaziou o propósito. Sabemos como fazer quase tudo — mas já não sabemos porquê. A civilização tornou-se uma máquina de movimento perpétuo sem destino. O homem pós-moderno é o novo Prometeu acorrentado — mas agora é ele quem segura as correntes. Criou ferramentas que o ultrapassam, sistemas que o analisam, algoritmos que o definem. E, ao fazê-lo, transferiu a sua própria alma para o circuito. O

“eu”tornou-se dado, a memória, arquivo, a consciência, perfil. A transcendência evaporou-se em nuvem.

“A tecnologia é o novo espelho: já não reflete o rosto, reflete a ausência.”— Fernando Pessoa A solidão moderna é, portanto, uma solidão povoada. Nunca o homem esteve tão exposto, tão visível, tão conectado — e, no entanto, tão invisível. A presença constante dos outros apagou o espaço do ser. E a intimidade, em vez de refúgio, tornou-se espetáculo. Vivemos de olhares, mas sem ver; de palavras, mas sem dizer; de relações, mas sem encontro. A era digital substituiu o pensamento pela reação. A reflexão, que exige pausa, tornou-se suspeita; a dúvida, que gera sabedoria, tornou-se fraqueza; a lentidão, que alimenta o espírito, tornou-se erro. O homem passou a confundir movimento com progresso e visibilidade com valor. A pressa é o novo dogma; o silêncio, heresia.

“Tudo acontece, mas nada permanece.”— Simone Weil A solidão contemporânea é o preço da abundância. Temos tudo o que os antigos sonharam — e perdemos o que eles tinham de mais precioso: a serenidade de não querer tudo. A informação substituiu a sabedoria; a opinião, o conhecimento; o consumo, a transcendência. Deus morreu, e o seu trono foi ocupado pelo algoritmo. Mas o novo deus é cego e surdo — só sabe contar.

“O homem tornou-se escravo das ferramentas que inventou para ser livre.”— Bertrand Russell O sentido já não se procura, calcula-se. As emoções são medidas em reações, as ideias em métricas, as vidas em likes. A felicidade converteu-se em produto, o amor em contrato, o tempo em mercadoria. O vazio deixou de ser uma ameaça espiritual — tornou-se um modelo de negócio. Vivemos rodeados de luz artificial, mas a noite interior nunca foi tão densa. O progresso, sem alma, transformou-se em simulacro de eternidade. O homem, que antes sonhava com o céu, sonha agora com sinal Wi-Fi. E quando perde a ligação, sente a vertigem de quem perdeu Deus.

“A era moderna não é ateia — é distraída.”— Augustus Veritas O século da solidão é o século da fuga — fuga de si mesmo, do silêncio, do tempo, da morte. Mas o que foge de si, perde-se. E a humanidade, ofuscada pelo brilho do seu próprio espelho, esqueceu-se de olhar para dentro. A ausência de Deus foi substituída pela ausência do eu. E talvez nunca tenhamos estado tão longe da alma como agora, no auge do saber. O homem moderno vive cercado de espelhos, mas todos voltados para fora. É preciso virar um deles para dentro — e ali, nesse reflexo íntimo, começa a redenção. O vazio não é maldição: é espaço para o recomeço. O ruído esconde o que o silêncio revela.

“O deserto cresce — ai daquele que nele não leva dentro de si uma estrela.”— Friedrich Nietzsche O século da solidão ainda pode ser o século do despertar. A crise de sentido é também um chamamento. A ausência de transcendência obriga o homem a criar o seu próprio céu — não acima, mas dentro. O novo sagrado já não é um deus distante, mas a consciência desperta, a empatia viva, o amor que não precisa de dogma. A tecnologia, se compreendida com lucidez, pode ser ponte, não prisão. O problema nunca foi a máquina, mas o esquecimento do humano que a criou. A técnica é neutra; o espírito, não. Cabe-nos devolver à matéria o brilho da intenção, à informação a sabedoria, à velocidade a direção. A alma moderna precisa reaprender a caminhar devagar.

“A pressa é o modo como o medo disfarça a sua presença.”— Simone Weil A solidão, quando abraçada, deixa de ser desespero e torna-se espaço de comunhão. É no silêncio que o ser humano reencontra o fio que o liga ao todo. A introspecção é o novo ato revolucionário — o único capaz de resistir à tirania da distração. Olhar para dentro tornou-se subversivo. E pensar, o mais nobre dos gestos de coragem.

“Ser livre é estar só e não ter medo.”— Albert Camus As sociedades modernas ensinaram-nos a fugir da dor, mas esqueceram-se de ensinar a compreender o sofrimento. E é justamente no sofrimento que germina o sentido. A consciência nasce do confronto com o vazio, não da fuga dele. Quem suporta o silêncio, desperta. Quem olha o abismo e não recua, transforma-se em ponte. A espiritualidade contemporânea não precisa de templos — precisa de presença. Presença na palavra, no gesto, no olhar. Cada ato de atenção é uma oração. Cada escolha lúcida é uma forma de fé. A transcendência deixou de ser vertical — tornou-se horizontal, tecida entre os seres. Deus tornou-se relação.

“Onde dois se compreendem, aí está Deus.”— Augustus Veritas A filosofia do século XXI precisa de reencontrar a ternura. O mundo saturado de razão pede um novo humanismo — um que una ciência e compaixão, lógica e alma, técnica e ética. A inteligência artificial pode calcular, mas não pode amar; e o amor, por sua vez, é a forma suprema de consciência. O futuro dependerá menos das máquinas e mais da lucidez com que as usarmos.

“A inteligência é luz; a consciência, calor.”— Hannah Arendt A reconciliação começa quando o homem aceita o seu limite e o transforma em beleza. O cosmos não precisa de nos justificar — basta-nos participar. O sentido não é dado: é criado a cada gesto. E a solidão, quando entendida, é apenas a outra face da liberdade.

“Tudo o que procuras já está dentro de ti — à espera que pares de correr.”— Fernando Pessoa Assim, do excesso de ruído nasce o valor do silêncio. Do vazio, o desejo de plenitude. Da ausência de Deus, o reencontro com o humano. O século XXI poderá ser o século da solidão — mas também poderá ser o século da consciência, se o homem tiver a coragem de voltar a ouvir o que sempre o guiou: o murmúrio sereno da sua própria alma.

“O futuro será espiritual — ou não será.”— André Malraux

CAPÍTULO VIII O Regresso da Luz: o Espírito e a Nova Ética da Consciência

“A luz não está no céu, mas na consciência que o compreende.”— Baruch Spinoza

Depois do silêncio de Deus e da vertigem da razão, chega a hora do equilíbrio. O homem, cansado das sombras do medo e das luzes cegas do orgulho, ergue-se novamente — não como crente, nem como descrente, mas como ser consciente. É o regresso da luz, não como revelação mística, mas como reconciliação interior. A história da humanidade é a história de uma longa aprendizagem do olhar. Olharam o céu e viram deuses. Olharam a terra e viram leis. Agora olham para dentro — e veem consciência. O divino não morreu; apenas se deslocou do templo para o coração lúcido.

“O espírito é a chama que se acende quando o homem compreende que é parte do todo.”— Teilhard de Chardin A nova espiritualidade não promete paraísos — convida à presença. Não exige fé, mas atenção. Não pede sacrifício, mas entendimento. É o retorno à unidade através da lucidez. O cosmos deixa de ser cenário e volta a ser comunhão. Tudo vibra, tudo respira, tudo participa. O homem descobre que a consciência não é um acidente biológico — é o próprio olhar do universo sobre si mesmo. O espírito não é antítese da matéria; é o seu florescimento. A ciência e a filosofia, outrora rivais, convergem numa mesma reverência: a da existência. A física fala de energia, a mística fala de luz — e ambas dizem o mesmo. O universo, afinal, não é uma máquina: é uma melodia em expansão. E o homem é uma nota dessa sinfonia cósmica, única, irrepetível e consciente de soar.

“O universo desperta em nós, quando despertamos para ele.”— Carl Jung A nova era do espírito começa quando o saber deixa de ser poder e volta a ser sabedoria. O conhecimento sem alma constrói máquinas; a sabedoria com alma constrói humanidade. O progresso sem compaixão é ruína; a compaixão sem lucidez é cegueira. O equilíbrio entre ambos é o verdadeiro caminho — a nova ética da consciência. Esta ética não vem de mandamentos, mas da compreensão de que todo o ser vivo é espelho de nós. O outro já não é o estrangeiro, mas a extensão da mesma centelha que arde em nós. A empatia torna-se conhecimento; a ternura, ato filosófico. O bem deixa de ser norma e torna-se natureza.

“Nada é mais divino do que compreender o sofrimento dos outros.”— Hannah Arendt A religião, outrora muralha, converte-se em ponte. O espírito volta a unir o que o dogma separou: razão e emoção, homem e natureza, ciência e mistério. Deus, despido das vestes humanas, ressurge como o próprio tecido do real — não um velho legislador nos céus, mas a presença silenciosa que sustenta todas as coisas. O homem do futuro não rezará para fora, mas viverá em oração contínua — não de palavras, mas de consciência desperta, em cada gesto ético, em cada escolha justa, em cada instante de lucidez e beleza.

“O espírito não é o que eleva o homem acima do mundo, mas o que o une profundamente a ele.”— Teilhard de Chardin Esta é a aurora da nova espiritualidade: sem hierarquias, sem muros, sem intermediações. Uma espiritualidade que não nega a razão, mas a ilumina. Que não promete eternidade, mas plenitude no instante. Que não exige crença, mas atenção. E que devolve ao homem o seu papel mais nobre — ser a consciência viva do universo. A ética do futuro não nascerá de livros sagrados, mas da consciência viva de que tudo está ligado. Não haverá mandamentos, mas compreensão; não castigo, mas responsabilidade. O pecado dará lugar ao desequilíbrio, e o perdão será substituído pela reparação. O homem consciente não busca redenção — constrói harmonia. Já não age por medo do inferno, mas por amor ao real. A moral deixa de ser obediência e torna-se co-criação. O

“bem”já não é aquilo que agrada aos deuses, mas o que preserva a beleza e a vida. A ética da consciência é, portanto, uma estética do ser.

“A beleza salvará o mundo.”— Fiódor Dostoiévski A civilização futura será medida não pela quantidade de tecnologia, mas pela qualidade da sua compaixão. A ciência, sem bondade, é cega; a bondade, sem lucidez, é frágil. A nova humanidade deverá unir ambas — a inteligência das máquinas e a ternura das almas. A razão e o amor são, afinal, as duas metades do mesmo sol.

“Conhecimento sem amor é poder sem sentido.”— Augustus Veritas A ética cósmica nasce quando o homem percebe que o universo não lhe pertence, mas que ele pertence ao universo. Cada gesto ecoa na teia invisível da existência. Cada escolha é uma onda no mar da consciência. Não há fronteiras entre o eu e o todo — há continuidade, ressonância, comunhão. Assim, o bem deixa de ser imposição moral e torna-se sinfonia ontológica: agir em harmonia com o cosmos é viver em plenitude. O mal, por sua vez, é apenas o ruído da ignorância, a dissonância da inconsciência. O castigo é intrínseco: é a separação. E a recompensa é simples: a unidade reencontrada.

“O bem é o movimento natural de tudo o que compreende.”— Spinoza A nova ética exigirá coragem: a coragem de pensar com o coração e sentir com a mente, de viver sem muletas metafísicas, de ser livre sem se perder, de criar sentido sem mentir a si próprio. O homem ético do futuro será aquele que sabe — e ama. Que age com consciência, mas também com gratidão.

“A sabedoria é o amor tornado lúcido.”— Albert Camus O século XXI, ainda dominado pelo ruído e pela pressa, poderá transformar-se — se o homem compreender que o progresso sem alma é apenas ruína dourada. O verdadeiro avanço será o despertar interior, a educação da consciência, a formação de um novo humanismo espiritual: um humanismo cósmico, que vê na Terra não um palco, mas um lar; e em cada vida, um fragmento do infinito.

“A Terra é o altar onde o cosmos celebra a consciência.”— Pierre Teilhard de Chardin O destino da humanidade não é conquistar o universo — é compreendê-lo. E essa compreensão começa pelo reconhecimento da sua própria luz. A nova ética será o pacto silencioso entre o homem e o cosmos: respeitar o mistério e honrar a vida. O homem que um dia temeu Deus, depois o matou, e finalmente o reencontrou dentro de si, é agora capaz de algo maior que a fé: a lucidez compassiva. A fé era confiança; a consciência é comunhão. E comunhão é amor lúcido — a síntese final de toda a jornada.

“O espírito do homem é a centelha do universo a descobrir-se.”— Augustus Veritas O livro da humanidade, que começou em sangue e superstição, encerra-se agora com uma promessa de luz. Não a luz das certezas, mas a da clareza. Não a luz que cega, mas a que compreende. E nessa nova aurora, o homem percebe, enfim, que o divino nunca esteve longe — apenas adormecido dentro dele.

“Quando a consciência desperta, o universo acende-se.”— Friedrich Nietzsche

PRÓLOGO O Fogo e o Espelho

“Não foi Deus quem criou o homem à sua imagem. Foi o homem que criou Deus para suportar o seu espelho.”— Augustus Veritas

Desde que o primeiro homem olhou o céu e viu as estrelas, surgiu-lhe a mais antiga e terrível das perguntas: porquê? E dessa pergunta nasceu o sagrado. Não por revelação, mas por vertigem. O desconhecido exigia nome; o medo pedia rosto. E o homem, criatura de luz e sombra, inventou deuses para dar sentido àquilo que o ultrapassava. Foi assim que nasceu a religião — como poesia do espanto e abrigo da ignorância. No princípio, foi um gesto de amor. Mas logo o amor se tornou poder. E o poder, ao vestir o nome de Deus, começou a exigir joelhos.

“Entre o templo e o trono, o homem esqueceu-se de si.”— Baruch Spinoza As religiões, que deveriam unir o homem ao infinito, ergueram muros entre os homens. A fé, que devia libertar, tornou-se dogma. E o dogma, repetido em nome do bem, transformou-se no pior dos males: o mal que acredita servir o divino. Da Babilónia às cruzadas, das fogueiras inquisitoriais aos fanatismos modernos, o sagrado foi sequestrado pela violência. O nome de Deus tornou-se bandeira de domínio, e o mistério — essa flor delicada da alma — foi esmagado sob o peso das certezas.

“Quando o homem fala em nome de Deus, o silêncio do divino começa.”— Albert Camus Mas o tempo é paciente. E cada século de escuridão foi semeando a dúvida que libertaria a mente. Da fé cega nasceu a razão; da obediência, a revolta; da culpa, a consciência. O fogo das fogueiras transformou-se em luz de pensamento. E, depois de milénios de servidão espiritual, o homem ousou perguntar: preciso de um Deus para ser bom? A resposta não veio dos céus, mas do coração lúcido. O verdadeiro divino não habita templos nem dogmas — habita a consciência desperta. Deus, quando compreendido, já não é senhor nem juiz, mas metáfora da unidade que tudo liga. O mal extremo, que as religiões tantas vezes cultivaram, não está no ateísmo, mas no fanatismo; não na dúvida, mas na submissão da razão; não no homem que pensa, mas no que obedece sem pensar.

“A fé é bela quando nasce do amor, terrível quando nasce do medo.”— Friedrich Nietzsche Este livro é um percurso pela noite da alma humana — das civilizações que criaram deuses às que os mataram, dos altares de pedra às fogueiras da razão, da culpa à consciência. É a história de um exílio e de um regresso: o exílio do espírito aprisionado nas crenças, e o regresso da luz interior que o homem quase esqueceu. Nada aqui pretende destruir a fé — apenas libertá-la do medo. Nada aqui nega o sagrado — apenas o devolve à sua origem: o espanto de existir. Pois se existe um mal extremo, é o da ignorância orgulhosa, e se há redenção possível, ela chama-se lucidez. O futuro da humanidade não será teológico nem ateu — será ético. E a ética do amanhã nascerá não de mandamentos, mas da consciência desperta que compreende, que sente, que ama sem precisar de céu nem inferno.

“Quando o homem compreender que o divino é a própria consciência, então começará a era da luz.”

— Augustus Veritas

EPÍLOGO – A LUZ QUE RESTA

“O maior perigo da humanidade não é perder a fé — é perder a lucidez.”— Augustus Veritas

O ciclo cumpre-se. O homem, que começou de joelhos diante do trovão, termina agora de pé diante do infinito — não porque se tenha tornado deus, mas porque aprendeu a ser responsável.

A longa marcha das religiões foi o ensaio da consciência. Entre o medo e a esperança, o espírito humano forjou a sua maturidade. Cada altar destruído foi uma libertação; cada dúvida, uma centelha de verdade. Mas o século que despediu os deuses com arrogância não percebeu que o perigo não era a morte de Deus — era a morte do pensamento.

“Quando o homem deixa de acreditar em Deus, começa a acreditar em qualquer coisa.”— G. K. Chesterton

Hoje, o novo ídolo chama-se

“Progresso”, e o seu templo ergue-se em ecrãs luminosos. Mas por detrás das luzes há sombras antigas: a manipulação, a indiferença, o consumo como culto, a ignorância vestida de certeza. O fanatismo não desapareceu — apenas trocou de linguagem. O mal extremo já não se veste de batina, mas de algoritmo.

O perigo não está na máquina, mas no homem que a usa sem alma. O século XXI, embriagado de poder técnico, arrisca-se a perder a sua essência ética. Já não queimamos hereges — silenciamos consciências. Já não erguemos cruzes — erguemos muros digitais. E a solidão, outrora espiritual, tornou-se global.

“A tirania mais perfeita é a que se exerce sobre a mente.”— Hannah Arendt

A humanidade chegou ao limiar de si mesma. Se no passado vendeu a alma por salvação, hoje vende-a por conforto. Mas o conforto é o anestésico do espírito. O homem moderno esqueceu que a dor é a língua da verdade — e que só o desconforto ensina.

Por isso, este livro não é celebração: é alerta. As religiões foram o espelho do medo; a ciência é o espelho da curiosidade. Mas entre ambos, há o vazio da responsabilidade. Sem consciência, o saber destrói. Sem ética, a liberdade degenera. E sem espírito, o progresso é apenas ruído luminoso no abismo.

“A lucidez é o último ato de fé que nos resta.”— Albert Camus

O destino da humanidade decidir-se-á na encruzilhada entre razão e alma. De um lado, o poder que tudo explica mas nada compreende; do outro, o silêncio que tudo sente mas nada impõe. O futuro não pertence aos que crêem sem pensar, nem aos que pensam sem amar — pertence aos que ousam unir ambas as forças.

A nova era espiritual, se vier, não será feita de templos, mas de consciências despertas. Não será comandada por sacerdotes, mas por pensadores éticos. Não terá dogmas, mas princípios. E o primeiro deles será simples como a luz: respeitar a vida em todas as suas formas.

“A luz que resta não vem do céu — vem do homem que já não precisa de céu para ser luz.”

— Augustus Veritas

O livro termina aqui, mas o caminho não. Porque toda a compreensão verdadeira é início, não fim. O sagrado, despido de medo, volta a ser aquilo que sempre foi: a respiração invisível do universo dentro de nós. E enquanto houver um homem capaz de pensar com compaixão, a luz — mesmo pequena — permanecerá.

🌕 Fim –

“A Luz que Resta”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As citações reunidas nesta bibliografia refletem as influências filosóficas e literárias que atravessam esta obra. São vozes de séculos distintos, mas unidas pela mesma busca: compreender o sagrado e o humano, o medo e a liberdade, o erro e a consciência. Cada pensamento aqui citado é um espelho — e cada espelho, um fragmento da luz que procuramos.

— Francisco Gonçalves & Augustus Veritas

Albert Camus

O Mito de Sísifo (1942). Paris: Gallimard.

“A compaixão sem lucidez é o disfarce mais perigoso da tirania.”

“Deus é o pretexto para punir o que não se compreende.”

“A lucidez é a ferida mais próxima do sol.”

“Aqueles que tentam apagar a luz acabam por descobri-la dentro de si.”

Baruch Spinoza

Ética Demonstrada à Maneira dos Geómetras (1677). Amesterdão.

“Não procures fora de ti: o templo é a tua consciência.”

“A alegria é o sinal de que a vida compreende a si mesma.”

“A piedade é muitas vezes a máscara da ignorância.”

“O divino é o humano quando desperto.”

Bertrand Russell

Por Que Não Sou Cristão (1927). Londres: Watts & Co.

“A maior parte dos homens prefere as certezas confortáveis às verdades inquietantes.”

“A liberdade de pensar é a única que vale a pena conquistar.”

“O homem tornou-se escravo das ferramentas que inventou para ser livre.”

“A única religião possível é a da consciência desperta.”

Carl Gustav Jung

Memórias, Sonhos, Reflexões (1961). Zürich: Rascher Verlag.

“Quem olha para fora sonha; quem olha para dentro desperta.”

“O homem que aceita a sua sombra já começou a ser luz.”

Friedrich Nietzsche

Assim Falava Zaratustra (1883). Leipzig: Ernst Schmeitzner.